水戸市にある足の専門整体院「あしの整体ashi art(アシアート)」です。脊柱管狭窄症による足のしびれにお悩みではありませんか?そのしびれは、脊柱管が狭くなり神経が圧迫されることで起こります。しかし、適切なストレッチと日常生活の工夫で、つらいしびれを和らげ、改善へと導くことが期待できます。この記事では、足のしびれの原因とメカニズムをわかりやすく解説し、自宅で安全かつ効果的に行える具体的なストレッチ法をご紹介します。しびれを悪化させない注意点や、日々の改善策もお伝えしますので、今日から実践し、足のしびれのない快適な毎日を取り戻しましょう。

1. 脊柱管狭窄症とは 足のしびれの原因とメカニズム

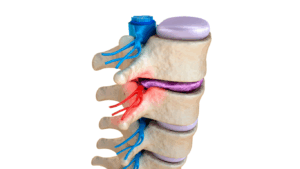

脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る神経の通り道である脊柱管が狭くなる状態を指します。加齢に伴う骨の変形、椎間板の膨らみ、靭帯の肥厚などが主な原因となり、脊柱管の空間が狭まります。この狭くなった脊柱管によって、脊髄やそこから枝分かれする神経が圧迫され、さまざまな症状を引き起こします。特に、足のしびれや痛みは、この疾患に特徴的な症状の一つです。

1.1 脊柱管狭窄症で足がしびれるのはなぜか

脊柱管狭窄症によって足がしびれる主な理由は、脊柱管が狭くなることで、その中を通る神経が圧迫されるためです。腰部にある脊柱管が狭くなると、下肢へと伸びる神経の束(馬尾神経や神経根)が物理的に締め付けられます。

この神経の圧迫は、神経が正常に情報を伝達するのを妨げ、足にしびれや痛み、感覚の異常を引き起こします。特に、長時間立っていたり、歩いたりすることで症状が悪化し、座って休むと症状が和らぐ「間欠性跛行」は、脊柱管狭窄症に特徴的な症状です。

神経が圧迫されると、その神経が支配する範囲の筋肉に力が入りにくくなったり、感覚が鈍くなったりすることもあります。また、神経への血流が悪くなることも、しびれや痛みを増強させる要因となります。足のしびれは、神経が酸素不足になったり、炎症を起こしたりしているサインでもあります。

1.2 脊柱管狭窄症の足のしびれに対するストレッチの役割

脊柱管狭窄症による足のしびれに対して、ストレッチは直接的に脊柱管を広げるわけではありませんが、周辺の筋肉の柔軟性を高め、神経への負担を軽減する重要な役割を果たします。

脊柱管狭窄症の症状を持つ方は、腰や股関節、お尻、太ももなどの筋肉が硬くなっていることが多いです。これらの筋肉が硬くなると、姿勢が崩れやすくなり、脊柱管への負担が増加し、神経の圧迫を悪化させる可能性があります。

ストレッチによって、これらの硬くなった筋肉を柔らかくすることで、腰部にかかる負担を軽減し、神経への圧迫を間接的に和らげることが期待できます。

また、筋肉の柔軟性が向上することで、血行が促進され、神経への栄養供給が改善されることも、しびれの緩和につながります。正しい姿勢を保ちやすくなることも、症状の悪化を防ぐ上で非常に重要です。

継続的なストレッチは、症状の緩和だけでなく、日常生活での動作をスムーズにし、活動範囲を広げることにも貢献します。

2. 脊柱管狭窄症の足のしびれを和らげるストレッチの基本

2.1 ストレッチを行う上での注意点と準備

脊柱管狭窄症による足のしびれを和らげるためにストレッチを始める前に、安全かつ効果的に行うための大切な注意点と準備があります。これらを守ることで、症状の悪化を防ぎながら、着実に改善を目指すことができます。

まず最も重要なことは、ストレッチ中に痛みやしびれが増すような場合は、すぐにその動作を中止することです。無理をして続けると、かえって症状を悪化させてしまう可能性があります。もし、どのストレッチを行っても症状が悪化する、または痛みが強い状態が続くようでしたら、専門家にご相談いただくことをお勧めします。

次に、深呼吸を意識しながら、ゆっくりと動作を行うように心がけてください。息を止めずに、筋肉がじんわりと伸びるのを感じながら、心地よい範囲で伸ばしましょう。反動をつけたり、勢いよく体を動かしたりすることは、筋肉や関節に負担をかける原因となるため避けてください。

ストレッチを行う際の準備として、動きやすい服装を選び、滑りにくい場所で行うようにしてください。また、体が冷えていると筋肉が硬くなりがちですので、入浴後や軽いウォーキングの後など、体が温まっている時に行うと、より筋肉が伸びやすくなり、効果を実感しやすくなります。

2.2 脊柱管狭窄症のストレッチで期待できる効果

脊柱管狭窄症による足のしびれに対してストレッチを継続して行うことで、様々な良い効果が期待できます。これらの効果は、しびれの緩和だけでなく、日常生活の質の向上にもつながります。

| 期待できる効果 | 詳細 |

|---|---|

| 筋肉の柔軟性向上 | 腰部、股関節、お尻、太もも裏など、脊柱管に影響を与える可能性のある周囲の筋肉が柔らかくなります。これにより、硬くなった筋肉による神経への圧迫が軽減されやすくなります。 |

| 神経への負担軽減 | 硬直した筋肉が緩むことで、脊柱管内部やそこから伸びる神経への物理的な圧迫が和らぎ、足のしびれや痛みの軽減につながることが期待できます。 |

| 血行促進 | ストレッチによって筋肉のポンプ作用が促され、体全体の血流が良くなります。血行が改善されることで、神経への栄養供給がスムーズになり、回復をサポートします。 |

| 姿勢の改善 | 脊柱管狭窄症の方は、しびれや痛みを避けるために不自然な姿勢をとりがちです。ストレッチで体のバランスが整い、正しい姿勢を保ちやすくなることで、脊柱管への負担が軽減されます。 |

| 日常生活動作の改善 | しびれや痛みが和らぐことで、歩く、座る、立ち上がるといった日常の基本的な動作が楽になり、活動範囲が広がることが期待できます。 |

| 精神的なリラックス効果 | ストレッチは心身のリラックス効果も高く、症状によるストレスや不安の軽減にも役立ちます。心地よい感覚は、継続のモチベーションにもつながります。 |

これらの効果は、一朝一夕に現れるものではありません。毎日少しずつでも継続して取り組むことで、徐々に体は変化していきます。焦らず、ご自身の体の声に耳を傾けながら、無理のない範囲で続けていくことが大切です。

3. 脊柱管狭窄症の足のしびれに効く具体的なストレッチ法

脊柱管狭窄症による足のしびれを和らげるためには、腰部、股関節、お尻、太もも、ふくらはぎの筋肉にアプローチするストレッチが有効です。ここでは、自宅で手軽に実践できる具体的なストレッチ方法をご紹介します。それぞれのストレッチは、関連する筋肉の柔軟性を高め、血行を促進し、神経への圧迫を軽減することを目的としています。

3.1 腰部をゆるめる脊柱管狭窄症ストレッチ

腰部の筋肉の緊張は、脊柱管への負担を増やし、足のしびれを悪化させる原因となることがあります。ここでは、腰回りの筋肉を優しくゆるめるストレッチをご紹介します。

3.1.1 猫のポーズ(キャットアンドカウ)

猫のポーズは、背骨の柔軟性を高め、腰部の筋肉の緊張を和らげる効果が期待できます。脊柱管狭窄症の方にとって、腰に過度な負担をかけずに背骨を動かせるため、おすすめのストレッチです。

| 手順 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1 | 四つん這いになり、肩の真下に手首、股関節の真下に膝がくるようにします。指先は前を向け、手のひら全体で床を捉えてください。 | 手と膝でしっかり体を支え、安定した姿勢を保ちます。 |

| 2 | 息を吸いながら、ゆっくりと背中を反らせ、お腹を床に近づけるようにします。視線は斜め上へ向け、首を長く保ちます。 | 腰を反らしすぎないように注意し、気持ちよく伸びる範囲で行います。 |

| 3 | 息を吐きながら、ゆっくりと背中を丸め、おへそをのぞき込むようにします。背骨を一つずつ動かすイメージで、天井に向かって背中を高く持ち上げます。 | 背中全体を大きく丸めることを意識し、お腹をへこませます。 |

| 4 | この動作を5〜10回、ゆっくりと呼吸に合わせて繰り返します。 | 呼吸と動作を連動させることで、より効果が高まります。 |

3.1.2 膝抱えストレッチ

膝抱えストレッチは、腰部からお尻にかけての筋肉を優しく伸ばし、脊柱管への圧迫を軽減するのに役立ちます。特に、腰の緊張が強いと感じる方におすすめです。

| 手順 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1 | 仰向けに寝て、両膝を立てます。両手は体の横に置きます。 | 体が安定しているか確認し、リラックスした状態で行います。 |

| 2 | 片方の膝を両手で抱え、ゆっくりと胸に引き寄せます。もう片方の足は、膝を立てたままか、軽く伸ばしても構いません。 | 腰が床から浮きすぎないように注意し、無理のない範囲で引き寄せます。 |

| 3 | お尻や腰の筋肉が伸びているのを感じながら、20〜30秒間キープします。 | 呼吸を止めずに、ゆっくりと深く行います。 |

| 4 | ゆっくりと足を元に戻し、反対側の足も同様に行います。両足同時に行う場合は、両膝を抱えて胸に引き寄せます。 | 左右のバランスを意識し、交互に行うことで全身の緊張を和らげます。 |

3.2 股関節の柔軟性を高める脊柱管狭窄症ストレッチ

股関節の柔軟性が低下すると、歩行時の負担が増え、腰に余計なストレスがかかることがあります。股関節の可動域を広げることで、腰への負担を軽減し、足のしびれの改善につながります。

3.2.1 股関節回し

股関節回しは、股関節の可動域を広げ、周囲の筋肉をほぐすのに効果的です。血行促進にもつながり、足のしびれ緩和に役立ちます。

| 手順 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1 | 仰向けに寝て、両膝を立てます。 | 床に体が密着しているか確認し、リラックスします。 |

| 2 | 片方の膝を胸に近づけ、手で膝を軽く支えます。 | 膝を抱えすぎず、股関節がスムーズに動くようにします。 |

| 3 | 股関節から大きく円を描くように、ゆっくりと膝を回します。内回しと外回しをそれぞれ5〜10回ずつ行います。 | 股関節の付け根から動かすことを意識し、無理のない範囲で大きく回します。 |

| 4 | 反対側の足も同様に行います。 | 左右の股関節の動きの違いを感じながら行います。 |

3.2.2 開脚ストレッチ(座って行う)

座って行う開脚ストレッチは、股関節の内転筋群(太ももの内側の筋肉)の柔軟性を高めます。この筋肉が硬いと、骨盤の動きが制限され、腰に負担がかかりやすくなります。

| 手順 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1 | 床に座り、両足を大きく開きます。膝はできるだけ伸ばし、つま先は天井に向けます。 | 骨盤を立てて座ることを意識し、背中が丸まらないようにします。 |

| 2 | 息を吐きながら、ゆっくりと上半身を前に倒していきます。手は床につくか、足の甲に添えても構いません。 | 股関節の付け根から体を倒すイメージで、腰から曲げないように注意します。 |

| 3 | 太ももの内側や股関節の伸びを感じながら、20〜30秒間キープします。 | 痛みを感じる手前で止め、無理はしないでください。 |

| 4 | ゆっくりと体を起こし、リラックスします。 | 反動をつけず、じっくりと伸ばすことが大切です。 |

3.3 お尻と太ももの裏側を伸ばす脊柱管狭窄症ストレッチ

お尻や太ももの裏側の筋肉(ハムストリングス)が硬いと、骨盤が後傾しやすくなり、腰への負担が増大します。これらの筋肉を柔らかくすることで、姿勢が改善され、足のしびれの軽減に繋がります。

3.3.1 梨状筋ストレッチ

梨状筋は、お尻の奥にある小さな筋肉ですが、坐骨神経の近くを通っているため、この筋肉が硬くなると神経を圧迫し、足のしびれを引き起こすことがあります。梨状筋を伸ばすことで、神経への圧迫を和らげることができます。

| 手順 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1 | 仰向けに寝て、両膝を立てます。 | 体が安定しているか確認し、リラックスします。 |

| 2 | 片方の足首を、もう片方の膝の上に置きます。数字の「4」の字を作るような形になります。 | 足首をしっかり膝に乗せ、安定させます。 |

| 3 | 下の足の太ももの裏側を両手で抱え、ゆっくりと胸に引き寄せます。お尻の奥が伸びるのを感じます。 | 腰が浮きすぎないように注意し、無理のない範囲で引き寄せます。 |

| 4 | お尻の伸びを感じながら、20〜30秒間キープします。 | 呼吸を止めずに、ゆっくりと深く行います。 |

| 5 | ゆっくりと足を元に戻し、反対側の足も同様に行います。 | 左右の伸びの違いを感じながら行います。 |

3.3.2 ハムストリングスストレッチ

ハムストリングス(太ももの裏側の筋肉)が硬いと、骨盤が後ろに傾きやすくなり、腰に負担がかかります。ハムストリングスの柔軟性を高めることで、正しい姿勢を保ちやすくなり、足のしびれの緩和が期待できます。

| 手順 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1 | 仰向けに寝て、両膝を立てます。 | 体が安定しているか確認し、リラックスします。 |

| 2 | 片方の足を天井に向かってまっすぐ持ち上げます。膝はできるだけ伸ばします。 | 膝が曲がらないように意識しますが、無理はしないでください。 |

| 3 | 両手で持ち上げた足の太ももの裏側、ふくらはぎ、または足首を軽く持ち、ゆっくりと胸に引き寄せます。太ももの裏側が伸びるのを感じます。 | 反動をつけず、じっくりと伸ばします。痛みを感じる手前で止めましょう。 |

| 4 | 太ももの裏側の伸びを感じながら、20〜30秒間キープします。 | 呼吸を止めずに、ゆっくりと深く行います。 |

| 5 | ゆっくりと足を元に戻し、反対側の足も同様に行います。 | 左右の柔軟性の違いを感じながら行います。 |

3.4 ふくらはぎの血行を促す脊柱管狭窄症ストレッチ

足のしびれは、血行不良によって悪化することもあります。ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれ、下半身の血流を心臓に戻すポンプの役割を担っています。ふくらはぎの筋肉を動かすことで、血行が促進され、足のしびれの緩和に繋がります。

3.4.1 カーフレイズ(かかと上げ)

カーフレイズは、ふくらはぎの筋肉を効率的に動かし、下半身の血行促進に役立ちます。立ったまま手軽に行えるため、日常に取り入れやすいストレッチです。

| 手順 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1 | 壁や椅子の背もたれなど、安定したものにつかまって立ちます。足は肩幅程度に開きます。 | バランスを崩さないよう、必ず支えを利用してください。 |

| 2 | ゆっくりと両かかとを上げ、つま先立ちになります。ふくらはぎの筋肉が収縮するのを感じます。 | かかとをできるだけ高く持ち上げることを意識します。 |

| 3 | 一番上まで上げたら、少しの間キープします。 | ふくらはぎの筋肉に意識を集中させます。 |

| 4 | ゆっくりと、かかとを元の位置に戻します。 | 地面にかかとがつく直前で止め、再びかかとを上げる動作を繰り返すと、より効果的です。 |

| 5 | この動作を10〜15回繰り返します。 | 無理のない範囲で、徐々に回数を増やしていきましょう。 |

3.4.2 タオルギャザー

タオルギャザーは、足裏の小さな筋肉や足指を活性化させ、足のポンプ機能を高めるのに役立ちます。足先の血行促進にもつながり、しびれの改善が期待できます。

| 手順 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1 | 椅子に座り、床にタオルを広げて置きます。タオルは、足指でたぐり寄せやすいように、ある程度の長さがあるものが良いでしょう。 | 安定した椅子に座り、リラックスした状態で行います。 |

| 2 | 片方の足の指でタオルをたぐり寄せます。足指の付け根からしっかりと動かし、タオルを少しずつ手前に引き寄せます。 | 足指全体を使って、丁寧にタオルを掴むことを意識します。 |

| 3 | タオルがすべてたぐり寄せられたら、一度タオルを広げ直し、再び繰り返します。 | 焦らず、ゆっくりと動作を行います。 |

| 4 | これを5〜10回繰り返したら、反対側の足も同様に行います。 | 足裏の筋肉が疲れてきたら休憩しましょう。 |

3.5 脊柱管狭窄症の足のしびれを悪化させないためのNGストレッチ

脊柱管狭窄症による足のしびれがある場合、誤ったストレッチは症状を悪化させる可能性があります。以下の点に注意し、安全にストレッチを行いましょう。

- 腰を強く反らすストレッチ

腰を強く反らす動作は、脊柱管をさらに狭めることになり、神経への圧迫を強める可能性があります。例えば、ブリッジのように腰を大きく反るようなストレッチは避けてください。 - 無理なひねり動作を含むストレッチ

腰を無理にひねる動作も、脊柱管に負担をかけることがあります。特に、痛みやしびれがある場合は、腰をひねるストレッチは控えるべきです。 - 痛みを感じるのに無理に続けること

ストレッチ中に痛みやしびれが悪化するようであれば、すぐに中止してください。「痛気持ちいい」と感じる範囲で留め、決して無理はしないでください。 - 反動をつけて行うストレッチ

筋肉を急激に伸ばす反動を使ったストレッチは、筋肉や関節に過度な負担をかけ、症状を悪化させる可能性があります。ゆっくりと、呼吸に合わせてじっくりと伸ばすことを心がけましょう。

これらのNGストレッチを避け、ご自身の体の状態に合わせて、安全で効果的なストレッチを継続することが、足のしびれ改善への大切な一歩となります。

4. 脊柱管狭窄症の足のしびれを改善するための日常生活の工夫

脊柱管狭窄症による足のしびれは、ストレッチで症状を和らげることが期待できますが、それだけでは根本的な改善にはつながりにくい場合があります。日々の生活習慣が症状の悪化に大きく影響するため、日常生活の中で意識的に工夫を取り入れることが非常に重要です。ここでは、足のしびれを和らげ、快適な毎日を送るための具体的な生活習慣のポイントをご紹介します。

4.1 正しい姿勢を意識する

脊柱管狭窄症では、背骨への負担を減らすことが何よりも大切です。特に、日常生活における姿勢は、脊柱管への圧迫を増減させる要因となります。無意識のうちに行っている姿勢が、しびれを悪化させている可能性もありますので、立つ、座る、寝る、それぞれの場面で正しい姿勢を意識しましょう。

4.1.1 立つ姿勢のポイント

立つときは、背筋をまっすぐ伸ばし、お腹を軽く引き締めるように意識してください。猫背や反り腰は、腰椎に余計な負担をかける原因となります。重心は、かかとからつま先まで足裏全体に均等にかかるように心がけ、頭のてっぺんから糸で吊られているようなイメージを持つと良いでしょう。

4.1.2 座る姿勢のポイント

椅子に座る際は、深く腰掛け、背もたれに背中をしっかり預けてください。膝と股関節がほぼ直角になるように調整し、足の裏全体が床にしっかりつくようにします。長時間のデスクワークなどでは、定期的に立ち上がって体を動かしたり、軽くストレッチをしたりして、同じ姿勢が続かないように工夫しましょう。

4.1.3 寝る姿勢のポイント

寝る姿勢も、脊柱管への負担を考慮することが大切です。仰向けで寝る場合は、膝の下にクッションや丸めたタオルなどを入れて、膝を軽く曲げると腰への負担が軽減されます。横向きで寝る場合は、膝を軽く曲げて、膝の間にクッションを挟むと、背骨がまっすぐ保たれやすくなります。枕は、首の自然なカーブを支え、頭が沈み込みすぎない高さのものを選びましょう。

4.2 適度な運動と休息

足のしびれを改善するためには、適度な運動で体を動かし、血行を促進することが大切です。しかし、無理な運動はかえって症状を悪化させる可能性があるため、ご自身の体調に合わせて行うことが重要です。また、疲労は症状を悪化させる要因となるため、十分な休息も欠かせません。

4.2.1 無理のない範囲での運動

脊柱管狭窄症の方におすすめなのは、腰への負担が少ない運動です。ウォーキングは、短時間から始めて徐々に時間を延ばし、痛みやしびれが出たら無理せず休憩を挟むようにしましょう。水中ウォーキングや水泳は、浮力によって関節への負担が軽減されるため、陸上での運動が難しい方にもおすすめです。軽いストレッチも、筋肉の柔軟性を保ち、血行を促進するのに役立ちます。

4.2.2 十分な休息の確保

体が疲れていると、筋肉が緊張しやすくなり、しびれが悪化することがあります。十分な睡眠時間を確保し、日中も適度に休憩を取るように心がけましょう。特に、症状が強く出ているときは、無理をせず体を休めることが大切です。疲労回復を促すことで、体の回復力が高まり、症状の改善につながることが期待できます。

4.3 体を温める習慣

体を温めることは、血行を促進し、硬くなった筋肉を和らげる効果が期待できます。特に、腰や足の冷えは、しびれを悪化させる要因となるため、日頃から体を温める習慣を取り入れるようにしましょう。

4.3.1 入浴で全身を温める

シャワーだけでなく、毎日湯船にゆっくり浸かることをおすすめします。温かいお湯に浸かることで、全身の血行が良くなり、筋肉の緊張がほぐれます。半身浴も効果的です。ただし、熱すぎるお湯は避け、心地よいと感じる温度でゆっくりと温まりましょう。

4.3.2 冷え対策と保温

季節を問わず、特に腰周りや足元を冷やさないように注意してください。腹巻きや厚手の靴下、レッグウォーマーなどを活用し、体を冷えから守りましょう。エアコンの風が直接当たらないようにするなど、室内の環境にも気を配ることが大切です。また、温かい飲み物や食事を積極的に摂ることも、体の中から温めるのに役立ちます。

5. ストレッチは継続が重要 脊柱管狭窄症の足のしびれ改善のために

脊柱管狭窄症による足のしびれは、一朝一夕で改善するものではありません。筋肉の柔軟性を高め、体のバランスを整えるには、ある程度の時間と継続的な取り組みが必要です。ストレッチを一時的に行うだけでは、その場しのぎの緩和に留まってしまうことがあります。

継続してストレッチに取り組むことで、体の状態が徐々に変化し、根本的な症状の緩和に繋がります。筋肉や関節の柔軟性が向上し、神経への圧迫が軽減されることで、足のしびれの頻度や強さが和らぐことが期待できるのです。体の変化はゆっくりと現れるものなので、焦らず、日々の積み重ねを大切にしてください。

5.1 毎日少しずつでも続けるコツ

ストレッチの継続は、症状改善への重要な鍵となります。しかし、毎日続けるのは簡単なことではありません。ここでは、無理なくストレッチを日課にするための具体的なコツをご紹介します。

5.1.1 生活の中にストレッチを組み込む習慣化

ストレッチを特別な時間として捉えるのではなく、日常生活の一部として組み込むことを意識してみてください。例えば、「朝起きたらベッドの上で」「お風呂上がりの体が温まっているうちに」「テレビを見ながら」など、既存の習慣と結びつけることで、忘れにくくなります。毎日同じ時間や場所で行うことを決めると、より習慣化しやすくなります。

5.1.2 無理のない目標設定と小さな成功体験

最初から完璧を目指す必要はありません。「今日は5分だけ」「このストレッチだけは行う」といった小さな目標から始めるのがおすすめです。目標を達成するたびに、自分を褒めてあげましょう。小さな成功体験が積み重なることで、モチベーションの維持に繋がり、継続への自信が生まれます。

5.1.3 体の変化を記録する

ストレッチを行った日や、その日の足のしびれの具合、体の変化などを簡単に記録してみましょう。手帳に印をつける、スマートフォンのメモ機能を使うなど、方法は問いません。自分の努力が可視化されることで、達成感を味わい、継続の励みになります。また、症状の変化を記録することで、どのストレッチが自分に合っているか、どのような時に症状が悪化しやすいかなどを把握する手助けにもなります。

5.1.4 体調に合わせた柔軟な対応

「毎日続けなければならない」と気負いすぎる必要はありません。痛みがある時や体調がすぐれない時は、無理せず休みましょう。継続とは、毎日同じことをすることではなく、長く続けることです。時にはストレッチの種類を変えたり、時間を短くしたりと、その日の体調に合わせて柔軟に対応することが大切です。無理をして症状を悪化させてしまっては本末転倒です。

5.1.5 ポジティブな気持ちで変化を楽しむ

足のしびれがなかなか改善しないと、心が折れてしまうこともあるかもしれません。しかし、焦らず、小さな変化でも見逃さずに前向きに捉えることが大切です。例えば、「以前より少し足が軽くなった」「ストレッチが前より楽にできるようになった」といった変化を見つけることが、継続の原動力になります。ポジティブな気持ちで取り組むことが、心身の健康にも良い影響を与えます。

以下に、ストレッチ継続のためのヒントをまとめました。

| 継続のコツ | 具体的な実践方法 |

|---|---|

| 習慣化 | 毎日決まった時間や既存の行動の後にストレッチを行うことを決める。 |

| 目標設定 | 「5分だけ行う」「特定のストレッチだけはする」など、無理のない小さな目標を設定する。 |

| 記録 | ストレッチを行った日や体の変化を簡単に記録し、努力を可視化する。 |

| 体調管理 | 痛みがある日や体調がすぐれない日は無理せず休み、柔軟に対応する。 |

| 前向きな姿勢 | 足のしびれの小さな変化や、体の柔軟性の向上など、ポジティブな側面に注目する。 |

6. まとめ

脊柱管狭窄症による足のしびれは、日常生活に大きな影響を及ぼすつらい症状です。しかし、今回ご紹介したような適切なストレッチを継続して行うことで、症状の緩和や改善が期待できます。大切なのは、ご自身の体の状態に合わせて無理なく続けること、そして正しいフォームで行うことです。ストレッチは筋肉の柔軟性を高め、血行を促進し、神経への圧迫を和らげる助けとなります。もし、ストレッチを続けても症状が改善しない場合や、かえって悪化するようでしたら、自己判断せずに専門家へご相談ください。水戸周辺の方で何かお困りごとがありましたら「あしの整体ashi art(アシアート)」へお問い合わせください。

コメント