水戸市にある足の専門整体院「あしの整体ashi art(アシアート)」です。脊柱管狭窄症による腰や足の痛み、しびれで、歩くことすら辛いと感じていませんか?「整体で本当に効果があるの?」と疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、脊柱管狭窄症の症状を和らげ、快適な日常を取り戻すために整体がどのように役立つのか、その具体的な効果と施術内容を詳しく解説します。整体は、痛みの軽減や歩行距離の改善に繋がり、再び活動的な毎日を送るための希望となるでしょう。ご自宅でできるセルフケアもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

1. 脊柱管狭窄症とは?症状と原因を理解しよう

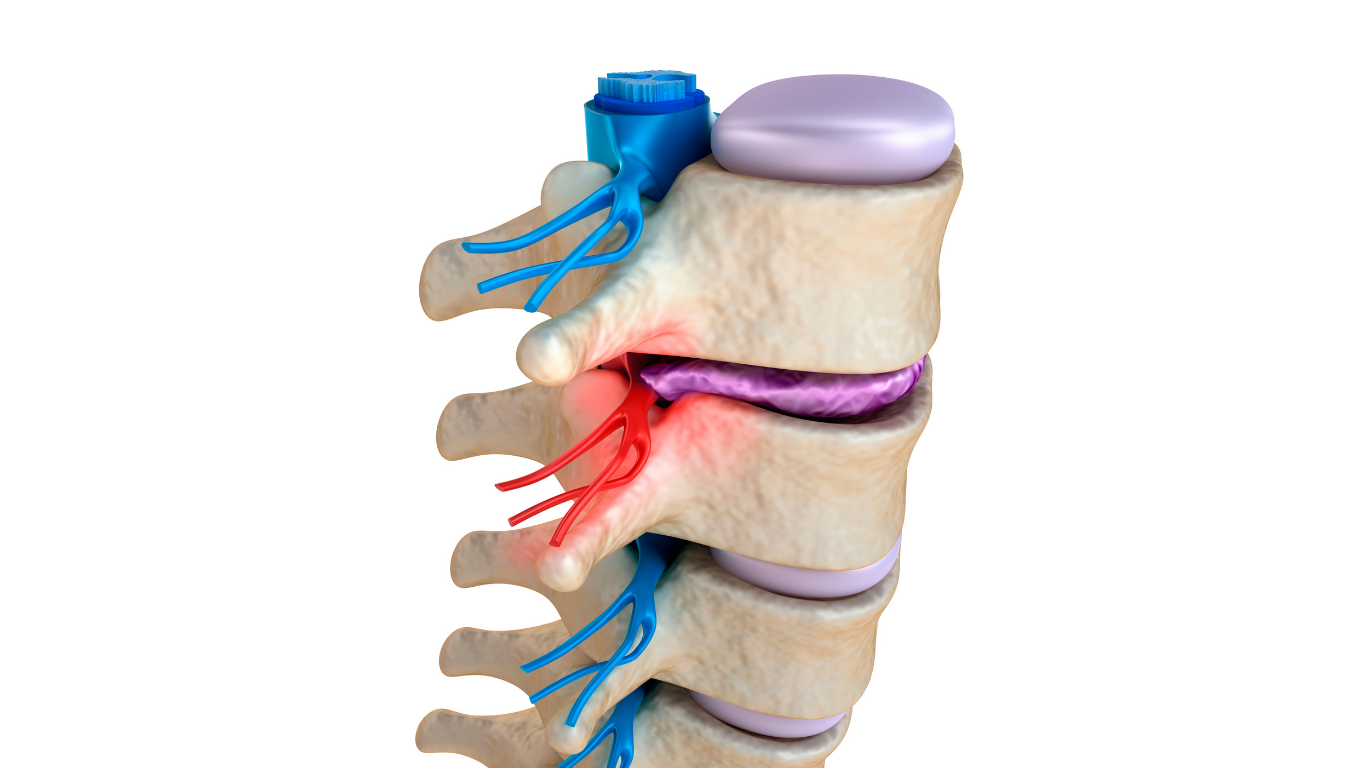

脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る神経の通り道である脊柱管が狭くなることで、神経が圧迫され様々な症状を引き起こす状態です。特に中高年の方に多く見られ、日常生活に大きな影響を与えることがあります。

1.1 脊柱管狭窄症の主な症状

脊柱管狭窄症の症状は、主に腰から足にかけて現れます。代表的な症状としては、腰や足の痛み、しびれ、そして特徴的な「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」が挙げられます。これらの症状は、立つ、歩くといった動作で悪化し、座ったり前かがみになったりすると楽になる傾向があります。

| 症状の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 腰や足の痛み・だるさ | 腰からお尻、太ももの裏、ふくらはぎ、足先にかけて、痛みや重だるさを感じます。 片側だけに現れることもあれば、両側に現れることもあります。 |

| 足のしびれ | 足の感覚が鈍くなったり、ジンジン、ピリピリといったしびれを感じることがあります。 足の裏や指先に現れることも少なくありません。 |

| 間欠性跛行(かんけつせいはこう) | しばらく歩くと足の痛みやしびれが悪化し、歩けなくなりますが、少し休憩するとまた歩けるようになるという特徴的な症状です。 休憩すると症状が和らぐため、歩行と休憩を繰り返すことになります。 |

1.2 脊柱管狭窄症が起こる原因

脊柱管狭窄症の主な原因は、加齢に伴う背骨の変化です。長年の負担や老化により、脊柱管を構成する骨や靭帯、椎間板が変性し、神経が通るスペースが狭くなってしまうことで発症します。

| 主な原因 | 詳細 |

|---|---|

| 椎間板の変性 | 椎間板が水分を失って弾力性が低下し、潰れたり膨らんだりすることで脊柱管が狭くなることがあります。 |

| 靭帯の肥厚 | 脊柱管の後ろ側にある黄色靭帯などが、加齢とともに厚く硬くなり、神経を圧迫することがあります。 |

| 骨の変形(骨棘形成) | 背骨の縁にトゲのような骨(骨棘)ができ、それが脊柱管内に突き出して神経を圧迫することがあります。 |

| 脊椎のすべり症 | 上の背骨が下の背骨に対して前方にずれることで、脊柱管が狭くなり神経が圧迫されることがあります。 |

これらの要因が単独、または複数組み合わさることで、脊柱管の中を通る神経が圧迫され、腰や足に痛みやしびれ、歩行困難といった症状を引き起こすのです。

2. 脊柱管狭窄症に整体は効果がある?その真実とは

脊柱管狭窄症の症状に悩む方にとって、整体が本当に効果があるのかは大きな関心事でしょう。整体は、脊柱管狭窄症の根本的な原因に直接働きかけるというより、症状の緩和や日常生活の質の向上を目指すアプローチとして注目されています。ここでは、整体が脊柱管狭窄症に対してどのように作用し、どのような効果が期待できるのかを詳しく解説します。

2.1 整体が脊柱管狭窄症の痛みにアプローチする理由

脊柱管狭窄症による痛みやしびれは、神経への圧迫や血流の滞り、あるいはそれに伴う筋肉の過緊張などが複雑に絡み合って生じることが多いです。整体は、これらの要因に対して間接的にアプローチすることで、症状の緩和を目指します。

具体的には、脊柱や骨盤の歪みを整え、体全体のバランスを改善することで、神経への不要な負担を減らしたり、筋肉の緊張を和らげたりします。また、体の構造が整うことで、血流が改善され、神経組織への栄養供給がスムーズになることも期待できます。

このように、整体は体の自然な回復力を引き出し、症状の悪化を防ぎながら、快適な状態へと導くことを目的としています。

2.2 整体で期待できる具体的な効果

整体を受けることで、脊柱管狭窄症の症状に対して様々な良い変化が期待できます。以下に、具体的な効果をまとめました。

| 期待できる効果 | 具体的な変化 |

|---|---|

| 痛みの軽減 | 腰や足の痛みが和らぎ、日常生活が楽になります。 |

| 歩行距離の改善 | 痛みが減ることで、これまでより長く歩けるようになります。 |

| しびれの緩和 | 足のしびれ感が軽減され、不快感が減少します。 |

| 間欠性跛行の改善 | 歩行と休憩を繰り返す症状が改善し、歩行の持続性が向上します。 |

| 姿勢の改善 | 前かがみなどの不自然な姿勢が改善され、体への負担が減ります。 |

| バランスの向上 | 体の安定性が増し、転倒のリスクが軽減されます。 |

2.2.1 痛みの軽減と歩行距離の改善

整体によって神経への圧迫が軽減されたり、周辺の筋肉の緊張が和らいだりすることで、腰や足の痛みが軽減されることがあります。痛みが和らぐことで、これまで痛くて歩けなかった距離が伸びるなど、日常生活での活動範囲が広がる可能性があります。

2.2.2 しびれや間欠性跛行の緩和

脊柱管狭窄症に特有の症状である足のしびれや、歩くと痛みが出て休むと回復する間欠性跛行も、整体のアプローチによって緩和が期待できます。神経への血流が改善され、圧迫が軽減されることで、これらの不快な症状が軽減に向かうことがあります。

2.2.3 姿勢やバランスの改善

脊柱管狭窄症の方は、痛みを避けるために前かがみになるなど、不自然な姿勢になりがちです。整体では、骨盤や背骨の歪みを調整し、体全体の重心バランスを整えることで、より自然で負担の少ない姿勢を取り戻す手助けをします。姿勢が改善されることで、体への負担が減り、症状の悪化を防ぐことにもつながります。

3. 脊柱管狭窄症に対する整体の施術内容とアプローチ

3.1 骨盤や背骨の歪みを整える手技

脊柱管狭窄症の症状は、加齢による骨の変形だけでなく、日々の生活習慣によって生じた骨盤や背骨のゆがみが大きく影響している場合があります。特に、腰椎(腰の骨)の並びが乱れると、脊柱管がさらに狭くなり、神経への圧迫を強めてしまうことがあります。

整体では、まずお客様の姿勢や体のバランスを丁寧に評価し、どこにゆがみが生じているのかを確認します。その上で、手技によって骨盤や背骨の関節一つひとつにアプローチし、本来あるべき位置へと調整していきます。これにより、脊柱管への物理的な負担を軽減し、神経がスムーズに機能できる環境を整えることを目指します。

施術は、お客様の状態に合わせてソフトな手技から、必要に応じてより深部に働きかける手技まで、幅広く用います。痛みを感じやすい方には、特に慎重かつ丁寧なアプローチを心がけ、無理なく体のバランスを整えていきます。

3.2 筋肉の緊張を和らげるアプローチ

脊柱管狭窄症をお持ちのお客様は、痛みをかばうために不自然な姿勢をとったり、歩行時に特定の筋肉に負担がかかったりすることで、腰やお尻、太ももなどの筋肉が過度に緊張していることがよくあります。この筋肉の硬さが、さらに血行不良を引き起こし、痛みを悪化させる要因となることがあります。

整体では、硬くこわばった筋肉に対して、手技による丁寧な揉みほぐしやストレッチを行います。筋肉の深部にまで働きかけることで、緊張を緩め、血行を促進します。これにより、筋肉の柔軟性が向上し、関節の動きがスムーズになることで、神経への間接的な圧迫を軽減することを目指します。

特に、脊柱管狭窄症と関連が深いとされる深層部の筋肉(インナーマッスル)にも着目し、これらの筋肉のバランスを整えることで、体の土台から安定させることを目指します。

3.3 神経への圧迫を軽減する整体の考え方

脊柱管狭窄症の症状の根本原因は、脊柱管が狭くなり、その中を通る神経が圧迫されることにあります。整体のアプローチは、直接神経を操作するものではありませんが、神経が圧迫される「環境」を改善することに焦点を当てています。

具体的には、前述の骨盤や背骨のゆがみを整え、周囲の筋肉の過度な緊張を緩和することで、神経が通るスペースを広げ、物理的な負担を軽減することを目指します。これは、まるで狭いトンネルの入り口を広げ、トンネル内の障害物を取り除くようなイメージです。

また、整体では、症状が出ている部位だけでなく、全身のつながりやバランスを重視します。例えば、足首や膝、股関節のゆがみが腰に影響を与えているケースもあります。体全体のバランスを整えることで、脊柱管にかかる負担を分散させ、神経への圧迫を根本的に軽減するという考え方に基づいています。これにより、お客様自身の回復力を高め、症状の緩和と再発防止を目指します。

4. 整体効果をさらに高める!脊柱管狭窄症のセルフケアと日常生活の工夫

整体での施術は、脊柱管狭窄症による痛みやしびれの軽減、歩行の改善に大きな効果が期待できます。しかし、その効果をより長持ちさせ、症状の再発を防ぐためには、ご自宅でのセルフケアや日常生活での意識が非常に大切です。ここでは、整体で整えた体の状態を維持し、脊柱管狭窄症と上手に付き合っていくための秘訣をご紹介します。

4.1 自宅でできる簡単なストレッチ

脊柱管狭窄症の症状緩和には、硬くなった筋肉を緩め、神経への圧迫を軽減するようなストレッチが有効です。ただし、無理な動きはかえって症状を悪化させる可能性もありますので、痛みを感じたらすぐに中止し、決して無理をしないように心がけてください。整体院で指導されたストレッチがあれば、そちらを優先して行うことをお勧めします。

| ストレッチ名 | 目的 | やり方 |

|---|---|---|

| 膝抱えストレッチ | 腰部の負担軽減、脊柱管のわずかな拡大 | 仰向けに寝て、片足ずつ、または両足をゆっくりと胸に引き寄せ、両手で膝を抱えます。腰が床から浮かないように意識し、無理のない範囲で数秒間キープします。 |

| お尻のストレッチ | 坐骨神経の圧迫軽減、股関節の柔軟性向上 | 仰向けに寝て、片方の足首をもう片方の膝の上に置きます。下になっている足の太ももの裏を両手で抱え、ゆっくりと胸に引き寄せます。お尻の筋肉が伸びるのを感じながら、心地よい範囲で数秒間キープします。 |

| キャット&カウ(猫のポーズ) | 背骨の柔軟性向上、姿勢の改善 | 四つん這いになり、息を吐きながら背中を丸め、おへそを覗き込むようにします(猫のポーズ)。次に、息を吸いながらゆっくりと背中を反らし、お尻を突き出すようにします(牛のポーズ)。ゆっくりと呼吸に合わせて繰り返します。 |

これらのストレッチは、毎日少しずつでも継続することで、脊柱管狭窄症による症状の緩和に繋がりやすくなります。

4.2 正しい姿勢と歩き方の意識

脊柱管狭窄症の方は、無意識のうちに前かがみの姿勢になりがちですが、過度な前かがみはかえって体に負担をかけることがあります。整体で整えられた骨盤や背骨の状態を維持するためにも、日頃から正しい姿勢と歩き方を意識することが重要です。

4.2.1 正しい姿勢のポイント

- 骨盤を立てる意識: 座るときも立つときも、お尻の坐骨で座る、または立つイメージで、骨盤が後ろに倒れないように意識します。

- 背筋を伸ばしすぎない: 無理に胸を張りすぎると腰を反りすぎてしまうことがあります。自然なS字カーブを意識し、お腹に軽く力を入れると良いでしょう。

- 頭の位置: 頭が前に出すぎないように、耳と肩、股関節が一直線になるようなイメージを持ちます。

4.2.2 歩き方の工夫

- 少し前かがみで歩く: 脊柱管狭窄症の場合、少しだけ前かがみになることで神経の圧迫が和らぎ、歩きやすくなることがあります。ただし、背中全体を丸めすぎないように注意が必要です。

- 歩幅を小さくする: 大きな歩幅で歩くと腰に負担がかかりやすくなります。小さな歩幅で、ゆっくりと歩くことを心がけましょう。

- 休憩をこまめにとる: 間欠性跛行の症状がある場合、無理に歩き続けず、痛みやしびれを感じたらすぐに立ち止まって休憩をとることが大切です。少し前かがみで休んだり、座ったりすると楽になることがあります。

4.3 日常生活で気をつけたいこと

日々の生活習慣を見直すことも、脊柱管狭窄症の症状を管理し、整体効果を最大限に引き出すために不可欠です。

4.3.1 長時間の同じ姿勢を避ける

デスクワークなどで長時間座りっぱなし、または立ちっぱなしの姿勢は、腰に大きな負担をかけます。30分に一度は立ち上がって軽く体を動かす、座り方を変えるなどの工夫をしましょう。

4.3.2 重いものを持つ際の注意

重いものを持ち上げる際は、腰からかがむのではなく、膝を曲げて腰を落とし、物と体を近づけて持ち上げるようにします。このとき、腹筋に力を入れると腰への負担をさらに軽減できます。

4.3.3 体を冷やさない工夫

体が冷えると筋肉が硬くなり、血行も悪くなることで、痛みやしびれが悪化することがあります。特に腰周りは冷やさないように、腹巻きやカイロなどを活用すると良いでしょう。入浴で体を温めることも有効です。

4.3.4 寝具の選び方

寝ている間も体には負担がかかっています。マットレスは柔らかすぎず、硬すぎない、体圧を分散してくれるものを選ぶと良いでしょう。枕も首のカーブに合ったものを選び、自然な寝姿勢を保つことが大切です。

4.3.5 適度な運動を取り入れる

無理のない範囲での適度な運動は、筋力維持や血行促進に繋がり、脊柱管狭窄症の症状改善に役立ちます。ウォーキングや水中ウォーキング、サイクリングなど、腰に負担の少ない運動から始めてみましょう。ただし、痛みがある場合は無理せず、専門家と相談しながら進めることが大切です。

これらのセルフケアや日常生活の工夫は、整体での施術と並行して行うことで、脊柱管狭窄症による痛みを和らげ、歩ける喜びを取り戻すための強力なサポートとなります。日々の積み重ねが、快適な生活へと繋がるでしょう。

5. まとめ

脊柱管狭窄症による痛みやしびれは、日常生活に大きな影響を与え、歩くことすら辛い状況を生み出します。整体は、脊柱管狭窄症の根本原因である骨盤や背骨の歪み、筋肉の緊張にアプローチし、神経への圧迫を軽減することで、痛みの緩和や歩行距離の改善に効果が期待できます。単に症状を抑えるだけでなく、身体全体のバランスを整え、自然治癒力を高めることで、脊柱管狭窄症の改善を目指します。整体による施術と、ご自身で行うセルフケアを組み合わせることで、より高い効果が期待でき、再び歩ける喜びを取り戻すことにつながるでしょう。水戸周辺の方で何かお困りごとがありましたら「あしの整体ashi art(アシアート)」へお問い合わせください。

コメント