脊柱管狭窄症による腰の痛みや足のしびれにお悩みではありませんか?このつらい症状は、正しい知識と適切な対処法を知ることで、改善へと導くことが可能です。この記事では、脊柱管狭窄症の痛みの原因とメカニズムを深く理解し、自宅で安全かつ効果的に行える「運動」の秘訣と、専門的な「整体」のアプローチについて詳しく解説します。腰を反らす動作に注意したストレッチや体幹トレーニング、そして整体がどのように症状を和らげるのかを分かりやすくご紹介。運動と整体の相乗効果で、痛みのない快適な日常生活を取り戻すための具体的な方法をお伝えします。

1. はじめに 脊柱管狭窄症の痛みでお悩みの方へ

脊柱管狭窄症による腰の痛みや足のしびれ、歩いていると足が重だるくなり休まないと歩き続けられない「間欠跛行」の症状で、日常生活に支障を感じていませんか。朝起きるのがつらい、好きな散歩や買い物ができない、趣味の活動を諦めてしまったなど、その痛みや不快感は精神的にも大きな負担となっていることでしょう。

もしかしたら、もう「この痛みとは一生付き合っていくしかない」と諦めかけているかもしれません。しかし、適切なケアと知識があれば、脊柱管狭窄症の症状は改善に向かう可能性があります。

このページでは、脊柱管狭窄症のつらい症状を緩和し、より快適な毎日を取り戻すための具体的な方法をご紹介します。特に、ご自宅で手軽に実践できる「運動」と、専門家による「整体」のアプローチに焦点を当て、それぞれの役割と効果、そしてそれらを組み合わせることで得られる相乗効果について詳しく解説していきます。

脊柱管狭窄症でお悩みのあなたが、もう一度、笑顔で活動的な日々を送れるよう、改善への第一歩を踏み出すお手伝いができれば幸いです。ぜひ最後までお読みいただき、あなたの症状改善に役立ててください。

2. 脊柱管狭窄症とは?痛みの原因と症状を理解する

脊柱管狭窄症は、多くの方が悩まれる腰の疾患の一つです。特に加齢とともに発症しやすく、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。この章では、脊柱管狭窄症がどのような状態なのか、なぜ痛みやしびれが生じるのか、その原因と症状について詳しく解説していきます。ご自身の状態を正しく理解することが、改善への第一歩となります。

2.1 脊柱管狭窄症の主な症状 間欠跛行やしびれ

脊柱管狭窄症にはいくつかの特徴的な症状があります。中でも、「間欠跛行」と呼ばれる症状は、脊柱管狭窄症を疑う重要なサインです。

間欠跛行とは、歩いていると足やお尻に痛みやしびれ、だるさなどが現れ、歩き続けることが困難になる状態を指します。しかし、少し休憩したり、前かがみになったりすると症状が和らぎ、また歩けるようになるという特徴があります。このサイクルを繰り返すことが、間欠跛行の大きな特徴です。

その他にも、以下のような症状が見られることがあります。

| 症状の種類 | 具体的な特徴 |

|---|---|

| 足のしびれ・痛み | お尻から太ももの裏側、ふくらはぎ、足の甲や裏にかけて、片足または両足に痛みやしびれ、脱力感が生じます。 |

| 間欠跛行 | 一定の距離を歩くと足に痛みやしびれが生じ、休憩すると回復することを繰り返します。前かがみになると楽になることが多いです。 |

| 感覚異常 | 足の感覚が鈍くなったり、冷たく感じたりすることがあります。 |

| 排尿・排便障害 | 重症の場合、尿が出にくい、便が出にくいといった排泄に関する問題が生じることがあります。これは緊急性の高い症状です。 |

これらの症状は、その日の体調や活動量によっても変化することがあります。ご自身の症状を細かく観察し、どのような時に症状が強く出るのかを把握しておくことが大切です。

2.2 なぜ痛みが生じるのか 脊柱管狭窄症のメカニズム

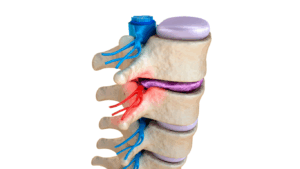

脊柱管狭窄症の痛みやしびれは、背骨の中を通る「脊柱管」という神経の通り道が狭くなることで発生します。この脊柱管には、脳から続く脊髄や、そこから枝分かれする馬尾神経という重要な神経が収まっています。

脊柱管が狭くなる主な原因は、加齢に伴う変化です。具体的には、以下のような要因が挙げられます。

| 原因 | メカニズム |

|---|---|

| 骨の変形(骨棘形成) | 加齢により、背骨を構成する椎骨の縁にトゲのような骨(骨棘)が形成され、脊柱管を内側から圧迫します。 |

| 椎間板の変性 | 椎間板が水分を失い弾力性が低下すると、潰れたり膨らんだりして、脊柱管を狭くすることがあります。 |

| じん帯の肥厚 | 背骨を安定させる役割を持つ「黄色じん帯」などが、加齢とともに厚くなり、脊柱管のスペースを狭めてしまいます。 |

| すべり症や側弯症 | 背骨がずれる「すべり症」や、背骨が横に湾曲する「側弯症」なども、脊柱管の形状を変え、神経を圧迫する原因となることがあります。 |

これらの要因が複合的に作用することで脊柱管が狭くなり、内部の神経が圧迫されます。神経が圧迫されると、その神経が支配する領域に痛みやしびれ、感覚の異常、筋力の低下などが生じるのです。特に、腰を反らす動作や立っている状態では脊柱管がさらに狭くなりやすく、症状が悪化する傾向があります。逆に、前かがみになると脊柱管がわずかに広がり、神経への圧迫が和らぐため、一時的に症状が改善することが多いのです。

脊柱管狭窄症のメカニズムを理解することで、ご自身がどのような姿勢や動作に注意すべきか、またどのような運動や整体のアプローチが有効であるかを考えるヒントになります。

3. 自宅でできる「運動」で脊柱管狭窄症の痛みを緩和する秘訣

脊柱管狭窄症による腰や足の痛み、しびれにお悩みの方にとって、自宅でできる運動は症状の緩和と進行予防に非常に重要な役割を果たします。運動と聞くと大変そうに感じるかもしれませんが、無理のない範囲で継続することが大切です。ここでは、脊柱管狭窄症の症状を和らげ、快適な日常生活を送るための効果的な運動をご紹介します。

3.1 脊柱管狭窄症におすすめのストレッチ体操

脊柱管狭窄症では、腰やお尻、太ももなどの筋肉が硬くなることで、神経への圧迫が強まり、痛みが悪化することがあります。ストレッチ体操でこれらの筋肉の柔軟性を高めることは、神経の圧迫を軽減し、血行を促進することで痛みの緩和につながります。運動の前に、必ず準備運動を行い、ゆっくりと無理のない範囲で行ってください。

3.1.1 腰を反らす動作に注意 前屈系のストレッチ

脊柱管狭窄症は、腰を反らす動作で症状が悪化しやすい傾向があります。そのため、腰を丸める前屈系のストレッチや、腰に負担をかけずに股関節や太ももの裏側を伸ばすストレッチが推奨されます。痛みを感じる場合はすぐに中止し、無理に伸ばさないように注意してください。

| 運動名 | やり方 | ポイント・注意点 |

|---|---|---|

| 膝抱えストレッチ | 仰向けに寝て、両膝を胸にゆっくりと引き寄せ、両手で抱え込みます。腰が心地よく伸びるのを感じながら、20~30秒キープします。 | 腰を強く丸めすぎないように注意してください。息を止めずに、ゆっくりと深い呼吸を意識しましょう。 |

| キャット&カウ(猫のポーズ) | 四つん這いになり、息を吐きながら背中を天井に向かって丸めます。おへそをのぞき込むように頭を下げ、腰の伸びを感じます。 | 背中を反らす「カウ」の動きは、脊柱管狭窄症の方には負担になる場合があるため、無理に行わないか、軽く背中を伸ばす程度に留めてください。 |

| ハムストリングスストレッチ(座位) | 床に座り、片足を前に伸ばし、もう片方の足は膝を曲げて足の裏を太ももの内側につけます。伸ばした足のつま先を自分の方に向け、ゆっくりと上体を前に倒し、太ももの裏側を伸ばします。 | 腰を丸めすぎず、股関節から前に倒れるように意識してください。痛みを感じる手前で止めることが大切です。 |

3.1.2 股関節周りの柔軟性を高める運動

腰の負担を軽減するためには、股関節の柔軟性を高めることも非常に重要です。股関節が硬いと、歩行時や立ち上がる際に腰椎に余計な負担がかかりやすくなります。股関節周りの筋肉を柔らかくすることで、腰への負担を減らし、スムーズな動きをサポートします。

| 運動名 | やり方 | ポイント・注意点 |

|---|---|---|

| 股関節屈筋群ストレッチ | 片膝立ちになり、前足に重心をかけながら、後ろ足の股関節前方をゆっくりと前に突き出すように伸ばします。骨盤が前に倒れないように注意します。 | 腰を反らしすぎないように意識してください。お腹に軽く力を入れると、腰への負担を軽減できます。 |

| 殿筋(お尻)ストレッチ | 仰向けに寝て、片方の膝を立て、その足首をもう片方の膝の上に置きます。下の足の太ももを両手で抱え込むように引き寄せ、お尻の筋肉が伸びるのを感じます。 | 呼吸を止めずに、ゆっくりと筋肉の伸びを感じてください。左右均等に行いましょう。 |

3.2 体幹を鍛えて脊柱管狭窄症の再発を防ぐ筋力トレーニング

脊柱管狭窄症の症状を緩和するだけでなく、再発を防ぐためには、体幹の筋肉を強化することが非常に効果的です。体幹の筋肉は、脊柱を安定させ、日常生活での腰への負担を軽減する「天然のコルセット」のような役割を果たします。無理のない範囲で、継続的に取り組むことが大切です。

3.2.1 インナーマッスルを意識した体幹トレーニング

体幹の中でも、特にインナーマッスル(深層筋)と呼ばれる腹横筋や多裂筋などを意識して鍛えることが重要です。これらの筋肉は、姿勢を保ち、脊柱の安定性を高めるのに役立ちます。大きな力を出す筋肉ではありませんが、地道なトレーニングで確実に効果が期待できます。

| 運動名 | やり方 | ポイント・注意点 |

|---|---|---|

| ドローイン | 仰向けに寝て膝を立てます。息をゆっくりと吐きながら、お腹をへこませ、おへそを背中に近づけるように意識します。お腹がぺたんこになったら、その状態を10~20秒キープします。 | 呼吸を止めずに行い、お腹の奥の筋肉が使われていることを意識してください。無理に力を入れすぎないようにしましょう。 |

| プランク(膝つき) | うつ伏せになり、肘と膝を床につけて体を一直線に保ちます。お腹が落ちたり、お尻が上がりすぎたりしないように注意し、体幹で支える意識を持ちます。 | 最初は20~30秒から始め、徐々に時間を延ばしていきます。痛みを感じる場合はすぐに中止してください。 |

| バードドッグ | 四つん這いになり、お腹を軽く引き締めます。息を吐きながら、対角線上の手と足をゆっくりと床と平行になるまで伸ばします。体を安定させたまま、数秒キープし、ゆっくりと戻します。 | 腰が反らないように、お腹に力を入れて体幹を安定させることが重要です。ゆっくりとした動作で行いましょう。 |

3.2.2 正しい姿勢を保つための運動

日常生活での正しい姿勢を維持することは、脊柱管狭窄症の症状悪化を防ぐ上で非常に大切です。猫背や反り腰といった姿勢は、腰椎に過度な負担をかけ、神経圧迫を強める可能性があります。姿勢を支えるための背筋や肩甲骨周りの筋肉を鍛えることで、自然と良い姿勢を保ちやすくなります。

| 運動名 | やり方 | ポイント・注意点 |

|---|---|---|

| 背筋エクササイズ(軽度) | うつ伏せに寝て、両手を体の横に置きます。息を吐きながら、頭と胸を床から軽く持ち上げます。肩甲骨を寄せるように意識し、数秒キープしてゆっくりと戻します。 | 腰を反らしすぎないように、お腹に力を入れて行いましょう。無理のない範囲で、数回繰り返します。 |

| 肩甲骨寄せ運動 | 椅子に座るか、立位で、両腕を体の横に下ろします。肩甲骨を意識して、背骨に近づけるようにゆっくりと引き寄せます。肩がすくまないように注意します。 | デスクワークなどで猫背になりがちな方に特におすすめです。肩甲骨周りの血行も促進されます。 |

4. 「整体」が脊柱管狭窄症にどう役立つのか プロの視点

4.1 整体で期待できる脊柱管狭窄症へのアプローチ

脊柱管狭窄症による痛みやしびれは、脊柱管が狭くなり、その中を通る神経が圧迫されることで生じます。整体では、この神経圧迫を引き起こす体の歪みや筋肉の過度な緊張に対して専門的な手技でアプローチすることで、症状の緩和を目指します。

具体的には、以下のような多角的な視点から施術を行い、お客様の体の状態に合わせたケアを提供いたします。

| 整体のアプローチポイント | 脊柱管狭窄症への期待される効果 |

|---|---|

| 骨盤のバランス調整 | 骨盤は背骨全体の土台であり、その歪みは背骨の配列に大きな影響を与えます。骨盤の傾きや捻じれを整えることで、腰椎への負担を軽減し、脊柱管のスペース確保に繋がる可能性があります。 |

| 背骨のS字カーブの最適化 | 脊柱管狭窄症の方によく見られるのは、腰椎の過度な反り(反り腰)や、逆に平坦化(フラットバック)です。整体では、背骨本来の自然なS字カーブを取り戻すことを目指し、神経への圧迫を和らげることを目的とします。 |

| 脊柱管周辺の深層筋へのアプローチ | 脊柱管周辺の深層にある筋肉が硬くなると、脊柱管の狭窄を助長することがあります。プロの整体師は、手技によってこれらの深層筋の緊張を丁寧に緩和し、柔軟性を取り戻すことで、脊柱管への負担を軽減し、血行促進も期待できます。 |

| 関節の可動域改善 | 腰椎や股関節の動きが制限されると、体全体のバランスが崩れ、特定の部位に負担が集中しやすくなります。関節の動きをスムーズにすることで、体全体の連動性を高め、腰への負担を分散させます。 |

| 日常生活での姿勢・動作指導 | 施術で体の状態を整えるだけでなく、日常生活での正しい姿勢や、体に負担の少ない動作について具体的なアドバイスをいたします。これにより、施術効果の持続や、症状の再発予防に役立てていただけます。 |

これらのアプローチは、単に一時的な痛みを和らげるだけでなく、脊柱管狭窄症の根本的な原因に働きかけ、体の機能回復を促すことを目的としています。整体のプロは、お客様一人ひとりの体の状態や生活習慣を詳細に評価し、最適な施術プランとセルフケアの指導を通じて、より快適な日常生活を送れるようサポートいたします。

5. 運動と整体の相乗効果で脊柱管狭窄症の痛みを根本改善

脊柱管狭窄症の痛みを和らげ、快適な日常生活を取り戻すためには、自宅での運動と専門家による整体施術を組み合わせることが非常に重要です。それぞれが独立して効果を発揮するだけでなく、互いに補完し合うことで、より大きな相乗効果を生み出し、痛みの根本改善へと導きます。

5.1 自宅での運動と整体施術の組み合わせ方

整体施術は、体の歪みを整え、筋肉の過緊張を緩和し、神経の流れをスムーズにすることで、体の土台を本来の状態に近づけます。この土台が整った状態で自宅での運動を行うと、運動の効果が最大限に引き出され、正しい体の使い方を習得しやすくなります。逆に、運動で柔軟性や筋力が向上した体を整体でさらに細かく調整することで、よりバランスの取れた状態を維持できるようになります。

例えば、整体で股関節の可動域が広がった後に、自宅で股関節周りのストレッチや筋力トレーニングを行うことで、その可動域を定着させ、維持することができます。また、体幹の安定性が高まる運動を続けることで、整体で整えられた脊柱のバランスを日常生活でも保ちやすくなるでしょう。

運動と整体の組み合わせ方には、以下のようなメリットがあります。

| アプローチ | 整体の役割 | 運動の役割 | 相乗効果 |

|---|---|---|---|

| 初期段階 | 体の歪みを調整し、痛みの原因となる筋肉の緊張を緩和します。神経への圧迫を軽減し、運動しやすい状態を作ります。 | 整体で整えられた状態を維持し、さらに柔軟性や筋力を向上させるための基礎的な運動を行います。 | 整体で痛みが軽減され、運動への抵抗が少なくなり、改善の第一歩を踏み出しやすくなります。 |

| 改善期 | 運動で変化した体の状態に合わせて、より細やかな調整を行い、体のバランスを最適化します。 | 整体で得られた可動域や正しい姿勢を意識しながら、体幹強化や股関節周りの柔軟性を高める運動を継続します。 | 整体と運動が相互に作用し、痛みの再発を防ぎながら、根本的な体質改善へと繋がります。 |

| 維持期 | 定期的なメンテナンスで、日常生活で生じる体の歪みや疲労を解消し、良好な状態を保ちます。 | 自宅での運動習慣を継続し、体力や筋力の低下を防ぎ、健康な体を維持します。 | 整体と運動の継続により、脊柱管狭窄症の症状が安定し、活動的な生活を送れるようになります。 |

ご自身の体の状態や症状の進行度合いに合わせて、整体師と相談しながら最適な組み合わせ方を見つけることが大切です。無理なく続けられる範囲で、それぞれのメリットを最大限に活かしましょう。

5.2 プロの整体師が教える日常生活の注意点

脊柱管狭窄症の改善には、整体や運動だけでなく、日々の生活習慣を見直すことも欠かせません。プロの整体師は、施術や運動指導と並行して、日常生活で意識すべき重要なポイントをお伝えします。これらの注意点を守ることで、症状の悪化を防ぎ、改善効果をさらに高めることができます。

- 正しい姿勢を意識する

座るときは深く腰掛け、背筋を伸ばし、お腹を軽く引き締めるように意識してください。立つときも、重心が偏らないように両足に均等に体重をかけ、猫背にならないように注意しましょう。寝るときは、仰向けで膝の下にクッションを入れたり、横向きで抱き枕を使ったりするなど、楽な姿勢で寝る工夫が大切です。 - 長時間の同じ姿勢を避ける

デスクワークや立ち仕事など、長時間同じ姿勢でいると、腰への負担が大きくなります。30分に一度は立ち上がって軽く体を動かす、ストレッチをするなど、こまめな休憩を取り入れましょう。 - 重いものを持つときの工夫

重いものを持ち上げるときは、腰から曲げるのではなく、膝を曲げてしゃがみ、体の近くに引き寄せてから持ち上げるようにしてください。荷物を片側に偏らせず、両手でバランス良く持つことも大切です。 - 体を冷やさない

体が冷えると、筋肉が硬くなり血行が悪くなります。特に腰周りは冷やさないように、腹巻きを着用したり、温かいお風呂にゆっくり浸かったりするなど、体を温める習慣を取り入れましょう。 - 適切な靴選び

クッション性があり、足にフィットする靴を選ぶことが重要です。ヒールの高い靴や底の薄い靴は、足や腰に負担をかけるため避けるようにしてください。 - ストレス管理

精神的なストレスは、体の緊張を高め、痛みを悪化させる要因となることがあります。趣味の時間を持ったり、リラックスできる環境を作ったりするなど、ストレスを上手に解消する方法を見つけましょう。

これらの日常生活の注意点は、脊柱管狭窄症の症状改善だけでなく、健康的な体作りの基本でもあります。整体師は、あなたのライフスタイルに合わせた具体的なアドバイスを提供し、継続的なサポートを行います。日々の意識と行動の積み重ねが、痛みのない快適な生活へと繋がるのです。

6. まとめ

脊柱管狭窄症によるつらい痛みやしびれは、適切なアプローチで改善が期待できます。ご自宅で継続できるストレッチや体幹トレーニングは、症状の緩和と再発予防に非常に有効です。これに加えて、専門的な整体施術を受けることで、身体のバランスを整え、痛みの根本原因に働きかけることができます。運動と整体を組み合わせることで、それぞれの効果が最大限に引き出され、より早く、より確実に症状の改善へとつながります。日々の生活習慣にも注意を払い、健やかな毎日を取り戻しましょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

コメント