脊柱管狭窄症による足のむくみに、もう悩まないでください。このつらい症状は、脊柱管狭窄症が足の神経や血流に影響を与えることで引き起こされますが、整体による専門的なアプローチと日々のセルフケアで大きく改善できる可能性を秘めています。この記事では、むくみのメカニズムから、整体がどのように脊柱管狭窄症の症状と足のむくみを和らげるのか、そして今日から実践できる効果的な対策までを詳しく解説します。読み終える頃には、あなたの足のむくみが軽くなる具体的な方法が明確になっているでしょう。

1. 脊柱管狭窄症と足のむくみ その見過ごせない関係性

脊柱管狭窄症と聞くと、足の痛みやしびれを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実は足のむくみもまた、この疾患と深く関わりのある見過ごせない症状の一つです。脊柱管狭窄症が足のむくみを引き起こすメカニズムを理解することは、適切な対策を講じる上で非常に重要になります。ここでは、その関係性について詳しく解説し、放置することのリスクについても触れていきます。

1.1 脊柱管狭窄症が足のむくみを引き起こすメカニズムを徹底解説

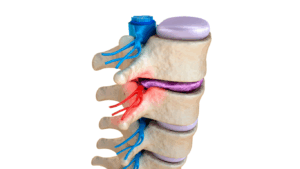

脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る神経の通り道(脊柱管)が狭くなることで、足へ向かう神経が圧迫される状態を指します。この神経の圧迫は、単に痛みやしびれを引き起こすだけでなく、足のむくみにも大きく影響を及ぼすことがあります。

主なメカニズムは以下の通りです。

- 神経圧迫による血行不良とリンパ液の滞り

足へ向かう神経は、血管やリンパ管の働きにも密接に関わっています。神経が圧迫されると、足の血管の収縮や拡張がスムーズに行われなくなり、血流が悪化することがあります。同時に、リンパ液の流れも滞りやすくなり、足に余分な水分がたまりやすくなります。これが足のむくみの直接的な原因の一つです。 - 活動量の低下による筋ポンプ作用の減退

脊柱管狭窄症による足の痛みやしびれ、だるさのために、歩くことや体を動かすことが億劫になり、活動量が低下しがちになります。特にふくらはぎの筋肉は、足にたまった血液やリンパ液を心臓へ押し戻す「筋ポンプ作用」という重要な役割を担っています。活動量が減ると、この筋ポンプ作用が十分に働かず、足のむくみがさらに悪化しやすくなります。 - 自律神経の乱れ

神経の圧迫は、血管の働きを調整する自律神経にも影響を与えることがあります。自律神経のバランスが乱れると、血管の収縮・拡張が適切に制御されなくなり、足の血流が滞り、むくみを助長する可能性があります。

1.2 足のむくみ以外の脊柱管狭窄症の主な症状

脊柱管狭窄症の症状は足のむくみだけではありません。他にも特徴的な症状がいくつかあり、これらを理解することで、ご自身の状態をより正確に把握することができます。

| 症状の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 間欠性跛行(かんけつせいはこう) | 脊柱管狭窄症の最も特徴的な症状です。少し歩くと足に痛みやしびれ、だるさが出て歩き続けることが困難になります。しかし、少し前かがみになったり、座って休憩したりすると症状が和らぎ、再び歩けるようになるという特徴があります。 |

| 下肢の痛みやしびれ | お尻から太もも、ふくらはぎ、足先にかけて、片側または両側に痛みやしびれが生じます。特に、腰を反らす動作や長時間立っていることで症状が悪化しやすい傾向があります。 |

| 感覚障害 | 足の裏に違和感や冷感があったり、触っても感覚が鈍いと感じたりすることがあります。これは、神経が圧迫されることで感覚伝達に異常が生じるためです。 |

| 筋力低下 | 進行すると、足の指や足首の力が入りにくくなるなど、足の筋力が低下することがあります。これにより、つまずきやすくなるなど、歩行に影響が出ることがあります。 |

| 排尿・排便障害 | 非常に稀ですが、重度の脊柱管狭窄症の場合、排尿や排便をコントロールする神経が圧迫され、頻尿や残尿感、便秘などの症状が現れることがあります。これは緊急性が高いため、注意が必要です。 |

これらの症状は、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。足のむくみと合わせて、ご自身の症状に心当たりがないか確認してみてください。

1.3 放置するとどうなる 足のむくみのリスク

足のむくみは、単に見た目の問題や不快感にとどまらず、放置することで様々なリスクを引き起こす可能性があります。脊柱管狭窄症が原因のむくみであれば、そのリスクはさらに高まることが考えられます。

- 日常生活への支障の増大

むくみが続くと、足が重く感じ、だるさが増し、歩行がさらに困難になります。靴が履きにくくなったり、足の関節の動きが悪くなったりすることで、活動範囲が狭まり、生活の質が著しく低下する可能性があります。 - 皮膚トラブルの発生

むくんだ状態が長く続くと、皮膚が常に引っ張られ、乾燥しやすくなります。これにより、かゆみや湿疹、皮膚の炎症、色素沈着といった皮膚トラブルが起こりやすくなります。また、皮膚のバリア機能が低下するため、わずかな傷から細菌が侵入しやすくなります。 - 感染症のリスク増加

特に注意が必要なのが、蜂窩織炎(ほうかしきえん)などの細菌感染症です。むくんだ足の皮膚は弱く、小さな傷やひび割れから細菌が入り込みやすくなります。蜂窩織炎は、皮膚とその下の組織が炎症を起こし、発熱や強い痛み、赤み、腫れを伴う病気で、早期の対策が必要です。 - 転倒のリスク増加

むくみによって足の感覚が鈍くなったり、足が重く感じたりすることで、バランス感覚が低下し、転倒のリスクが高まります。脊柱管狭窄症による痛みやしびれも加わるため、転倒による骨折などの重傷を負う可能性も増大します。

これらのリスクを避けるためにも、足のむくみを軽視せず、脊柱管狭窄症の症状の一つとして適切に向き合い、専門家によるケアやセルフケアに取り組むことが大切です。

2. 専門家による整体が脊柱管狭窄症の足のむくみに与える影響

脊柱管狭窄症による足のむくみは、日々の生活に大きな不快感をもたらします。このようなつらい症状に対し、専門家による整体は根本的な原因にアプローチし、症状の緩和を目指す有効な手段となり得ます。

2.1 脊柱管狭窄症に特化した整体のアプローチとは

脊柱管狭窄症が足のむくみを引き起こす背景には、脊柱の歪みや骨盤の傾き、そしてそれに伴う神経や血管の圧迫が深く関わっています。専門家による整体では、これらの身体の歪みを詳細に評価し、一人ひとりの状態に合わせた施術を行います。

具体的には、以下のようなアプローチを通じて、脊柱管狭窄症による足のむくみの改善を目指します。

| アプローチ内容 | 足のむくみへの作用 |

|---|---|

| 骨盤の歪み調整 | 骨盤の歪みは、脊柱全体に影響を与え、神経や血管の圧迫を引き起こすことがあります。骨盤を正しい位置に調整することで、下肢への血流やリンパの流れが改善され、むくみの軽減につながります。 |

| 脊柱のバランス調整 | 脊柱のS字カーブの乱れや特定の部位の圧迫は、脊柱管内の神経に負担をかけます。脊柱のバランスを整えることで、神経圧迫が緩和され、足の感覚異常やむくみの原因となる血行不良が改善されます。 |

| 深層筋の緊張緩和 | 脊柱管狭窄症では、体のバランスを取ろうとして腰部や臀部、下肢の深層筋が過度に緊張していることが多いです。これらの筋肉の緊張を緩めることで、血管やリンパ管への圧迫が減少し、血行促進やリンパ液の循環改善が期待できます。 |

| 関節の可動域改善 | 股関節や膝関節、足首などの関節の動きが制限されると、下肢のポンプ作用が低下し、むくみを悪化させます。整体で関節の可動域を広げることで、筋肉の働きが活性化され、むくみにくい体へと導きます。 |

これらのアプローチは、脊柱管狭窄症の症状の根源に働きかけ、足のむくみだけでなく、痛みやしびれといった他の症状の緩和にもつながります。

2.2 整体で改善される足のむくみのメカニズム

整体による施術が足のむくみに作用するメカニズムは、主に以下の点に集約されます。

- 神経圧迫の緩和と血流改善

脊柱管狭窄症では、狭くなった脊柱管内で神経が圧迫されることで、足への血流やリンパの流れが悪くなることがあります。整体で脊柱や骨盤の歪みを整えることで、神経への圧迫が軽減され、血管が拡張しやすくなり、血行が促進されます。これにより、足に滞っていた水分や老廃物が効率良く排出され、むくみが改善に向かいます。 - リンパ液の循環促進

リンパ液は、体内の老廃物や余分な水分を回収し、排出する役割を担っています。しかし、体の歪みや筋肉の緊張があると、リンパ管が圧迫され、リンパ液の流れが滞りがちになります。整体によって体の構造的なバランスが整うことで、リンパ管への圧迫が解除され、リンパ液の循環がスムーズになります。結果として、足のむくみが軽減されるのです。 - 筋肉のポンプ作用の回復

足の筋肉、特にふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」と呼ばれ、血液やリンパ液を心臓へと送り返すポンプの役割を果たしています。脊柱管狭窄症による痛みやしびれ、歩行困難があると、この筋肉の活動が低下し、ポンプ作用が弱まってむくみやすくなります。整体で筋肉の緊張を緩め、関節の動きを改善することで、筋肉のポンプ作用が回復し、むくみの解消に貢献します。 - 自律神経のバランス調整

体の歪みは、自律神経のバランスにも影響を与えることがあります。自律神経は血管の収縮・拡張をコントロールしているため、そのバランスが乱れると血流が悪くなり、むくみを引き起こしやすくなります。整体による体の調整は、自律神経のバランスを整え、血流を正常化することで、むくみの改善を促します。

このように、整体は多角的なアプローチで、脊柱管狭窄症による足のむくみの根本的な改善を目指します。

2.3 整体で期待できる脊柱管狭窄症の症状緩和と生活の質の向上

専門家による整体を受けることで、足のむくみだけでなく、脊柱管狭窄症が引き起こす他のつらい症状の緩和も期待できます。これにより、日常生活の質が大きく向上する可能性があります。

- 痛みやしびれの軽減

神経圧迫の緩和は、足のむくみだけでなく、脊柱管狭窄症の代表的な症状である腰や下肢の痛み、しびれの軽減に直結します。痛みが和らぐことで、より快適に過ごせるようになります。 - 歩行能力の改善

足のむくみや痛み、しびれが軽減されると、歩行が楽になります。間欠性跛行(かんけつせいはこう)の症状が改善され、より長く、より安定して歩けるようになることで、活動範囲が広がり、外出への意欲も高まります。 - 姿勢の安定と体のバランスの向上

整体で体の歪みが整うことで、姿勢が安定し、体のバランスが向上します。これにより、転倒のリスクが減少し、安心して日常生活を送れるようになります。 - 睡眠の質の向上

足のむくみや痛みで夜中に目が覚めることが減り、快適な姿勢で眠れるようになるため、睡眠の質が向上します。良質な睡眠は、体の回復力を高め、日中の活動をより充実させます。 - 精神的な負担の軽減

長引く痛みやむくみは、精神的なストレスにつながります。症状が緩和されることで、精神的な負担が軽減され、前向きな気持ちで日々の生活を送れるようになります。

整体は、脊柱管狭窄症による足のむくみという特定の症状だけでなく、体全体の調和を取り戻し、総合的な健康と生活の質の向上に貢献します。

3. 今日からできる!脊柱管狭窄症の足のむくみ対策セルフケア

脊柱管狭窄症による足のむくみは、日々の少しの工夫で軽減できる場合があります。専門家が推奨するセルフケアを取り入れて、快適な毎日を目指しましょう。無理のない範囲で継続することが大切です。

3.1 専門家が推奨する足のむくみ解消ストレッチ

足のむくみは、血行不良やリンパ液の滞りが主な原因です。脊柱管狭窄症の症状を悪化させないよう、無理なく行えるストレッチで、足のポンプ機能を高め、むくみの解消を促しましょう。

3.1.1 ふくらはぎのストレッチ

ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれ、下半身の血液を心臓へ送り返す重要な役割を担っています。ここをほぐすことで、足のむくみ改善が期待できます。

- 壁に両手をつき、片足を大きく後ろに引きます。

- 後ろ足のかかとを床につけたまま、前足の膝をゆっくりと曲げ、ふくらはぎを伸ばします。

- ふくらはぎの筋肉が心地よく伸びるのを感じながら、20秒から30秒キープしてください。

- 左右の足を入れ替えて同様に行い、それぞれ2~3セット繰り返しましょう。

- 痛みを感じる場合は、無理に伸ばさず、すぐに中止してください。

3.1.2 足首のぐるぐる運動

足首を動かすことで、足先の血行が促進され、滞った水分や老廃物の排出を助けます。座ったままでも簡単にできるため、休憩時間などにも取り入れやすいでしょう。

- 椅子に座るか、仰向けに寝た状態で、片足を少し持ち上げます。

- 足首をゆっくりと大きく、時計回り、反時計回りにそれぞれ10回ずつ回します。

- 足の指先まで意識して、ゆっくりと丁寧に動かすことがポイントです。

- 左右の足を入れ替えて同様に行い、それぞれ2~3セット繰り返しましょう。

3.1.3 股関節周りの軽いストレッチ

股関節周辺の筋肉が硬くなると、骨盤の動きが悪くなり、下半身全体の血流にも影響が出ることがあります。無理のない範囲で股関節周りを柔らかく保つことも、むくみ対策には有効です。

- 仰向けに寝て、片膝を立てます。

- 立てた膝をゆっくりと外側に倒し、股関節の内側が軽く伸びるのを感じます。

- 無理に倒しすぎず、心地よい範囲で15秒から20秒キープします。

- 左右の足を入れ替えて同様に行い、それぞれ2~3セット繰り返しましょう。

- 脊柱管狭窄症の症状がある方は、腰に負担がかからないよう、特に注意して行ってください。

3.2 日常生活で意識したい正しい姿勢と動作

日々の姿勢や動作は、脊柱管狭窄症の症状だけでなく、足のむくみにも大きく影響します。意識的に改善することで、むくみにくい体を目指しましょう。

3.2.1 座り方と立ち方

- 座る際は、深く腰掛け、骨盤を立てるように意識します。背もたれに寄りかかりすぎず、軽くお腹を引き締めるようにすると良いでしょう。

- 長時間同じ姿勢で座り続けるのは避け、30分に一度は立ち上がって軽く体を動かしたり、足首を回したりする休憩を挟んでください。

- 立つ際は、片足に重心をかけすぎず、両足に均等に体重を乗せるようにします。膝を軽く緩めることで、腰への負担を軽減できます。

3.2.2 歩き方と休憩の取り方

- 歩く際は、小股でゆっくりと、かかとから着地し、つま先で地面を蹴るように意識します。無理に大股で歩くと、腰に負担がかかることがあります。

- 間欠性跛行の症状がある場合は、無理をせず、痛みやしびれが出たらすぐに休憩を取りましょう。休憩中は、椅子に座って足を高く上げたり、軽く足首を回したりすると、むくみの軽減に繋がります。

- 夜寝る前や休憩中には、クッションなどを利用して足を心臓より少し高くして横になることで、重力によって足に溜まった水分が流れやすくなり、むくみの軽減に効果的です。

3.2.3 冷え対策と入浴

- 足の冷えは血行不良を招き、むくみを悪化させる原因となります。靴下やレッグウォーマーを着用して、足元を温かく保ちましょう。

- 湯船にゆっくり浸かることで、全身の血行が促進され、足のむくみ解消にも繋がります。ぬるめのお湯に長く浸かる半身浴もおすすめです。

3.3 むくみにくい体を作る食生活と水分補給

体の中からむくみをケアすることも大切です。食生活や水分補給を見直すことで、むくみにくい体質へと改善を目指しましょう。

3.3.1 栄養バランスの取れた食事

特定の栄養素を意識して摂取することで、むくみの軽減に役立つことがあります。

| 栄養素 | 主な効果 | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| カリウム | 体内の余分なナトリウム(塩分)の排出を促し、水分バランスを調整します。 | バナナ、アボカド、ほうれん草、海藻類、いも類 |

| タンパク質 | 血液中のアルブミンとして浸透圧を保ち、水分が血管外に漏れ出すのを防ぎます。 | 肉類(鶏むね肉など)、魚介類、卵、大豆製品(豆腐、納豆) |

| ビタミンB群 | 糖質や脂質の代謝を助け、エネルギー生成をサポートすることで、疲労回復や血行促進に貢献します。 | 豚肉、うなぎ、玄米、レバー |

| ビタミンE | 血行を促進する働きがあり、冷えやむくみの改善に役立つとされています。 | ナッツ類(アーモンドなど)、植物油、アボカド、かぼちゃ |

加工食品やインスタント食品には塩分が多く含まれていることが多いため、摂取量を控えめにし、自炊で薄味を心がけると良いでしょう。

3.3.2 適切な水分補給

「むくむから水分を控える」という考えは間違いです。むしろ、体内の水分が不足すると、体は水分を溜め込もうとしてむくみやすくなることがあります。

- 一日を通してこまめに、常温の水や白湯を摂取しましょう。一度に大量に飲むのではなく、少量ずつ複数回に分けて飲むのが効果的です。

- 冷たい飲み物やカフェインを多く含む飲み物は、体を冷やしたり、利尿作用によってかえって脱水を招いたりすることがあるため、摂取量に注意してください。

4. まとめ

脊柱管狭窄症による足のむくみは、単なる疲れと見過ごされがちですが、放置すると症状が悪化する可能性があります。本記事では、そのメカニズムと、専門的な整体が症状緩和に繋がる理由、そしてご自身でできる効果的なセルフケアをご紹介しました。脊柱管狭窄症の足のむくみは、体のバランスを整え、神経の圧迫を軽減する整体と、日々の適切なセルフケアを組み合わせることで、改善への道が開けます。つらい症状にお悩みでしたら、ぜひ一度専門家にご相談ください。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

コメント