脊柱管狭窄症による腰の痛みや足のしびれに、もう諦めていませんか?この症状は、適切なアプローチで根本からの改善が目指せます。この記事では、なぜ筋トレが脊柱管狭窄症の改善に不可欠なのか、そして整体がどのように痛みにアプローチするのかを詳しく解説します。さらに、筋トレと整体を組み合わせることで得られる相乗効果と、その具体的な実践方法を知り、日常生活で痛みに悩まされない体を取り戻すための道筋が見つかります。

1. 脊柱管狭窄症の痛みやしびれに悩んでいませんか

歩いていると足が痛くなったり、しびれてきて、少し休むとまた歩けるようになる。そんな経験はありませんか。

座っていると楽なのに、立ち上がったり歩き始めると腰から足にかけて痛みやしびれが広がる。もしかしたら、あなたも脊柱管狭窄症の症状に悩まされているのかもしれません。

病院で脊柱管狭窄症と診断されたものの、どうすれば良いのか分からず、不安な日々を過ごしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。これらの症状は、多くの方が経験する脊柱管狭窄症の典型的なサインです。

1.1 こんな症状でお悩みではありませんか

もし以下のような症状に心当たりがあるなら、それは脊柱管狭窄症が原因かもしれません。あなたの日常に潜む具体的な悩みを一緒に確認していきましょう。

| お悩みの症状 | その特徴 |

|---|---|

| 腰から足にかけての痛みやしびれ | 特に歩行時や立ち仕事で感じやすく、休息すると一時的に和らぐことがあります。片足だけでなく、両足に症状が出ることもあります。 |

| 間欠跛行 | 一定の距離を歩くと足の痛みやしびれで歩けなくなり、少し前かがみになって休むとまた歩けるようになる状態です。これは脊柱管狭窄症に特徴的な症状の一つです。 |

| 足の脱力感 | 足に力が入らない、つまずきやすくなったと感じることがあります。足の感覚が鈍くなることもあります。 |

| 排尿・排便の異常 | 重症化すると、膀胱や直腸の機能に影響が出て、排尿や排便に問題が生じることもあります。このような症状は、早急な対応が必要なサインです。 |

これらの症状は、あなたの日常生活に大きな影響を与えているのではないでしょうか。

1.2 脊柱管狭窄症が引き起こす日常生活への影響

脊柱管狭窄症の痛みやしびれは、単に体の不調に留まらず、あなたの生活の質を大きく低下させてしまう可能性があります。

例えば、好きな散歩や旅行を諦めたり、買い物に行くのが億劫になったり、長時間の立ち仕事や家事がつらくなったりすることもあるでしょう。お子さんやご家族との外出も、症状が気になって楽しめないかもしれません。

このような状況が続くと、「もうこの痛みとは一生付き合っていくしかない」と諦めてしまう方も少なくありません。しかし、諦める必要はありません。適切な方法でアプローチすれば、脊柱管狭窄症の症状は改善に向かうことができます。

この記事では、筋トレと整体という二つのアプローチを組み合わせることで、あなたの痛みに終止符を打ち、根本からの改善を目指す方法を詳しくご紹介していきます。

2. 脊柱管狭窄症とは 正しい知識で症状を理解する

脊柱管狭窄症は、多くの方が悩まれている腰や足の不調の原因となる状態の一つです。しかし、その名前から具体的な状態をイメージしにくい方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、脊柱管狭窄症がどのような状態なのか、どのような症状が現れるのか、そしてなぜ起こるのかを分かりやすく解説していきます。

ご自身の体の状態を正しく理解することは、適切なケアや改善への第一歩となります。

2.1 脊柱管狭窄症の主な症状と原因

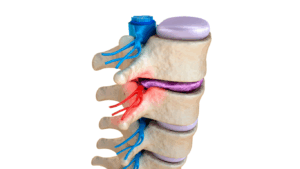

脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る「脊柱管」が狭くなることで、その中を通る神経が圧迫されて、腰や足に様々な症状を引き起こす状態を指します。脊柱管の中には、脳から続く「脊髄」や、そこから枝分かれした「馬尾神経」と呼ばれる大切な神経の束が通っています。

この脊柱管が狭くなる主な原因は、加齢による背骨の変性です。具体的には、次のような変化が挙げられます。

- 椎間板の変性: 椎間板が水分を失って弾力性がなくなり、潰れたり、後方に膨らんだりします。

- 骨の変形(骨棘の形成): 背骨の骨自体が変形し、トゲのような突起(骨棘)ができます。

- 靭帯の肥厚: 背骨を安定させる靭帯、特に黄色靭帯が厚く硬くなります。

これらの変化が複合的に起こることで、脊柱管の内側が狭くなり、神経が圧迫されてしまうのです。結果として、神経の血流が悪くなったり、炎症が起きたりして、痛みやしびれといった症状が現れます。

2.1.1 脊柱管狭窄症の主な症状

脊柱管狭窄症で最も特徴的な症状は、「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」と呼ばれるものです。

- 間欠性跛行: しばらく歩き続けると、お尻や太もも、ふくらはぎにかけて痛みやしびれ、だるさなどが現れ、歩き続けることが困難になります。しかし、少し前かがみになったり、座って休んだりすると症状が和らぎ、再び歩けるようになるのが特徴です。この「歩いては休み、休んでは歩く」を繰り返す状態を指します。 なぜ前かがみになると楽になるかというと、背中を丸めることで脊柱管がわずかに広がり、神経への圧迫が一時的に軽減されるためと考えられています。

間欠性跛行以外にも、以下のような症状が見られることがあります。

| 症状の種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 足の痛み・しびれ | お尻から太もも、ふくらはぎ、足の裏にかけて、片足または両足に痛みやしびれが現れます。 |

| 足の脱力感 | 足に力が入らない、感覚が鈍くなる、つまずきやすくなるなどの症状が見られることがあります。 |

| 安静時痛 | 初期には動いている時に症状が出やすいですが、進行すると安静にしていても痛みやしびれを感じることがあります。 |

| 膀胱直腸障害 | 重症化した場合、排尿や排便のコントロールが難しくなることがあります。これは、排泄を司る神経が強く圧迫されているサインです。このような症状が現れた場合は、専門家へご相談ください。 |

これらの症状は、日中の活動中や特定の姿勢で悪化し、夜間や安静時には比較的落ち着く傾向があります。しかし、放置すると症状が進行し、日常生活に大きな支障をきたす可能性もありますので、早めの対応が大切です。

3. 脊柱管狭窄症改善に筋トレが不可欠な理由

脊柱管狭窄症による痛みやしびれは、単に脊柱管が狭くなっていることだけが原因ではありません。多くの場合、背骨を支える筋肉の機能低下や、体幹の不安定性が症状を悪化させていることがあります。筋トレは、これらの根本的な問題にアプローチし、症状の緩和だけでなく、再発の予防にもつながる不可欠な要素です。

特に、姿勢を維持し、背骨の安定性を高める筋肉を鍛えることは、狭くなった脊柱管への負担を軽減し、神経への圧迫を和らげる上で非常に重要になります。痛みやしびれで運動が億劫になりがちですが、適切な筋トレは、症状の悪循環を断ち切り、活動的な日常生活を取り戻すための第一歩となるのです。

3.1 筋トレで得られる具体的な効果とメリット

脊柱管狭窄症の改善において、筋トレは多岐にわたる効果とメリットをもたらします。以下に主なものをまとめました。

| 効果・メリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| 脊柱の安定性向上 | 弱った筋肉を強化することで、背骨への負担が軽減され、不安定性が改善されます。これにより、脊柱管内の神経への不必要な圧迫が減少します。 |

| 姿勢の改善 | 正しい姿勢を維持する筋肉が鍛えられることで、猫背や反り腰といった脊柱管に負担をかける姿勢が改善されます。結果として、狭窄部位への圧迫が和らぎます。 |

| 血行促進 | 筋肉を動かすことで、患部周辺の血流が促進されます。血流が改善されると、神経への栄養供給がスムーズになり、痛みやしびれの緩和に繋がります。 |

| 痛みの軽減と可動域の改善 | 筋肉の柔軟性と筋力が高まることで、腰や股関節の動きがスムーズになり、痛みを感じることなく動ける範囲が広がります。 |

| 間欠性跛行の改善 | 歩行に必要な下肢や体幹の筋力を養うことで、歩行中に感じる痛みやしびれが軽減され、歩ける距離が伸びることが期待できます。 |

| 再発予防 | 筋力不足や姿勢の悪さといった根本的な原因にアプローチすることで、症状の再発リスクを低減し、長期的な健康維持に貢献します。 |

これらの効果は、単に一時的な痛みの緩和に留まらず、脊柱管狭窄症と向き合い、根本から改善していく上で非常に重要な役割を果たします。

3.2 脊柱管狭窄症に効果的な筋トレの種類と方法

脊柱管狭窄症の改善には、特定の筋肉群をターゲットにした筋トレが効果的です。特に、背骨の安定性を高めるインナーマッスルと、体幹を支える筋肉を鍛えることが重要です。

3.2.1 インナーマッスルを鍛える筋トレ

インナーマッスルとは、体の深層にある筋肉群で、特に腹横筋や多裂筋などが脊柱の安定性に深く関わっています。これらの筋肉を鍛えることで、背骨のぐらつきを抑え、脊柱管への負担を軽減することができます。

ドローイン(腹横筋)

お腹の深層にある腹横筋を意識的に収縮させるトレーニングです。

- 仰向けに寝て膝を立てます。

- 息をゆっくり吐きながら、お腹をへこませ、おへそを背骨に近づけるように意識します。

- お腹がぺたんこになった状態を数秒キープし、ゆっくり息を吸いながら元に戻します。

- ポイントは、お腹をへこませる際に、腰が反らないように注意し、腹式呼吸で行うことです。

プランク(体幹全体、特に腹横筋、多裂筋)

体幹の安定性を高める基本的なトレーニングです。

- うつ伏せになり、両肘とつま先で体を支え、頭からかかとまでが一直線になるように姿勢を保ちます。

- お腹が落ちたり、お尻が上がりすぎたりしないように注意し、体幹全体に力を入れて姿勢をキープします。

- 最初は30秒から始め、徐々に時間を延ばしていきます。

バードドッグ(多裂筋、脊柱起立筋など)

背骨の安定性とバランス感覚を養うトレーニングです。

- 四つん這いになり、手は肩の真下、膝は股関節の真下に置きます。

- 息を吐きながら、右手と左足を同時にゆっくりと上げ、体が一直線になるように伸ばします。

- 体がぐらつかないように体幹を意識し、数秒キープしたらゆっくりと元に戻します。反対側も同様に行います。

3.2.2 体幹を安定させる筋トレ

体幹の筋肉は、脊柱管狭窄症の症状に大きく影響します。特に、お尻の筋肉(臀筋)や太ももの裏の筋肉(ハムストリングス)、背中の筋肉(脊柱起立筋)を強化することで、腰への負担を軽減し、正しい姿勢を保つ助けになります。

ヒップリフト(臀筋、ハムストリングス)

お尻と太ももの裏の筋肉を鍛え、腰への負担を減らします。

- 仰向けに寝て膝を立て、足は肩幅に開きます。

- 息を吐きながら、お尻を持ち上げ、肩から膝までが一直線になるようにします。

- お尻の筋肉をしっかり意識し、数秒キープしたらゆっくりと元に戻します。

- 腰を反らしすぎないように注意し、お腹にも軽く力を入れて行います。

背筋運動(脊柱起立筋)

背中の筋肉を強化し、正しい姿勢を保つ力をつけます。

- うつ伏せに寝て、両手は頭の後ろに軽く添えるか、体の横に置きます。

- 息を吐きながら、背中の筋肉を使って上半身をゆっくりと持ち上げます。

- 無理のない範囲で、腰を反らしすぎないように注意します。数秒キープしたらゆっくりと元に戻します。

- 反動を使わず、背中の筋肉で持ち上げることを意識します。

3.3 脊柱管狭窄症で避けるべき筋トレと注意点

脊柱管狭窄症の改善を目指す筋トレでは、症状を悪化させないための注意点と、避けるべき運動があります。無理なトレーニングは逆効果となるため、慎重に取り組むことが大切です。

避けるべき筋トレ

- 腰に強い負担がかかる運動:重いウェイトを使ったスクワットやデッドリフトなど、腰に直接的な大きな負荷がかかる運動は避けてください。

- 腰を過度に反らす・ひねる運動:腰を強く反らせる腹筋運動や、ゴルフスイングのように腰を大きくひねる運動は、脊柱管を狭くし、神経を圧迫する可能性があります。

- 高負荷で短時間の運動:急激な負荷や短時間での強い運動は、筋肉や関節に負担をかけやすく、症状を悪化させる恐れがあります。

筋トレを行う上での注意点

- 痛みを我慢しない:筋トレ中に痛みやしびれが悪化する場合は、すぐに運動を中止してください。無理をせず、自分の体の声に耳を傾けることが最も重要です。

- 正しいフォームで行う:間違ったフォームでの筋トレは、特定の部位に過度な負担をかけ、症状を悪化させる原因となります。鏡を見たり、専門家の指導を受けたりして、常に正しいフォームを意識してください。

- 体調と相談する:体調が優れない日や、症状が強く出ている日は、無理に筋トレを行う必要はありません。休息も大切な改善策の一つです。

- 段階的に負荷を上げる:最初は軽い負荷から始め、体が慣れてきたら徐々に回数やセット数、負荷を増やしていくようにしてください。急激な負荷の増加は避けましょう。

これらの注意点を守りながら、安全に筋トレを継続することが、脊柱管狭窄症の改善への近道となります。

3.4 自宅でできる筋トレと専門家による指導の重要性

脊柱管狭窄症の改善に向けた筋トレは、特別な器具がなくても自宅で手軽に行えるものが多くあります。上記でご紹介したドローインやプランク、ヒップリフトなどは、自宅で継続しやすい効果的なトレーニングです。

自宅での筋トレは、自分のペースで取り組めるという大きなメリットがあります。しかし、自己流でのトレーニングには、いくつかのリスクも伴います。

- フォームの誤り:間違ったフォームで行うと、効果が得られないばかりか、かえって症状を悪化させてしまう可能性があります。

- 負荷の調整:自分に合った適切な負荷を見極めるのは難しく、軽すぎれば効果が薄く、重すぎれば体を痛める原因になります。

- 継続の難しさ:一人でモチベーションを維持し、継続することは容易ではありません。

そこで重要となるのが、専門家による指導です。整体の専門家は、あなたの体の状態や症状を詳しく評価し、それに合わせた最適な筋トレメニューを提案してくれます。

- 個別の状態に合わせたメニュー作成:脊柱管狭窄症のタイプや進行度、痛みの程度に合わせて、効果的な筋トレを教えてくれます。

- 正しいフォームの指導:一人では気づきにくいフォームの癖や誤りを指摘し、正確な動作を身につける手助けをしてくれます。

- 避けるべき動作の明確化:あなたの症状にとって危険な動作や、避けるべき筋トレを具体的に教えてくれるため、安心して取り組めます。

- モチベーションの維持:定期的な指導やフィードバックは、筋トレを継続する上での大きな支えとなります。

自宅での筋トレを継続しつつ、定期的に専門家のアドバイスを受けることで、より安全かつ効果的に脊柱管狭窄症の改善を目指すことができます。専門家の指導は、筋トレの効果を最大化し、症状の根本改善への道を確かなものにするための重要なステップと言えるでしょう。

4. 整体が脊柱管狭窄症の痛みにアプローチする仕組み

脊柱管狭窄症による痛みやしびれは、神経が圧迫されることで生じます。整体は、この神経圧迫を直接取り除くわけではありませんが、身体全体のバランスを整え、神経が圧迫されにくい状態へと導くことで、症状の緩和を目指します。特に、背骨や骨盤の歪み、周辺の筋肉の緊張は、脊柱管への負担を増大させる要因となるため、これらの問題にアプローチすることが整体の重要な役割です。

4.1 整体による施術内容と得られる効果

整体では、お客様一人ひとりの身体の状態を丁寧に評価し、それぞれの症状や原因に応じた施術を行います。脊柱管狭窄症の場合、主に以下のような施術を通じて、痛みの軽減と身体機能の改善を図ります。

| 施術内容 | 具体的なアプローチ | 得られる効果 |

|---|---|---|

| 骨盤と背骨の歪み調整 | 脊柱管狭窄症の原因の一つである不良姿勢や骨盤の歪み、背骨の配列の乱れを手技によって丁寧に整えます。特に腰椎周辺の歪みを改善し、脊柱管への物理的な負担を軽減することを目指します。 | 神経への圧迫が軽減され、痛みやしびれの緩和に繋がります。また、身体の土台である骨盤が安定することで、全身のバランスが改善されます。 |

| 周辺筋肉の緊張緩和 | 痛みやしびれによって硬くなった腰部や臀部、太ももなどの筋肉を、手技やストレッチを用いて丁寧にほぐします。筋肉の過緊張は血行不良を引き起こし、痛みを悪化させる要因となるため、これを解消します。 | 筋肉の緊張が和らぐことで、血行が促進され、神経や組織への栄養供給が改善されます。これにより、痛みの軽減や身体の柔軟性の向上が期待できます。 |

| 関節の可動域改善 | 固まって動きが悪くなった股関節や背骨の関節の動きをスムーズにするための調整を行います。関節の動きが制限されると、他の部位に過剰な負担がかかりやすくなります。 | 関節の動きが良くなることで、身体全体の連動性が高まり、特定の部位への負担が分散されます。これにより、日常生活での動作が楽になる効果が期待できます。 |

| 姿勢や動作の指導 | 施術で整えた良い状態を維持できるよう、日常生活における正しい姿勢や動作の習慣化をサポートします。座り方、立ち方、物の持ち上げ方など、具体的なアドバイスを行います。 | 再発予防に繋がり、ご自身で身体をケアする意識が高まります。長期的な症状の安定に貢献します。 |

これらの整体によるアプローチは、身体が本来持っている自然治癒力を引き出し、症状の根本的な改善へと導くことを目的としています。痛みの緩和だけでなく、身体の機能全体を向上させることで、脊柱管狭窄症に悩まされない快適な生活を取り戻す手助けとなるのです。

5. 脊柱管狭窄症の根本改善 筋トレと整体のW効果とは

脊柱管狭窄症の症状に悩む多くの方が、一時的な痛みの緩和だけでなく、根本的な改善を望んでいます。そこで注目されるのが、筋トレと整体を組み合わせる「W効果」です。それぞれが異なるアプローチで身体に働きかけることで、単独では得られない相乗効果が期待できます。

5.1 筋トレと整体を併用する相乗効果

整体と筋トレは、それぞれが脊柱管狭窄症の改善において重要な役割を担っています。これらを併用することで、互いの効果を最大限に引き出し、より効率的かつ持続的な改善へと導くことが可能になります。

- 整体によるアプローチ

整体は、身体の歪みを調整し、硬くなった筋肉の緊張を緩和することで、神経への圧迫を軽減し、痛みを和らげることを目指します。また、関節の可動域を広げ、身体全体のバランスを整えることで、筋トレを行うための準備を促します。痛みの悪循環を断ち切り、身体が本来持つ回復力を高める土台作りに貢献します。 - 筋トレによるアプローチ

筋トレは、特に体幹やインナーマッスルを強化することで、脊柱の安定性を高め、正しい姿勢を維持する力を養います。これにより、脊柱管への負担を軽減し、症状の再発を防ぐ身体作りをサポートします。整体で整えられた身体の状態を維持し、さらに強化していく役割を担います。

この二つのアプローチを組み合わせることで、整体で身体のバランスを整え、痛みを和らげた上で、筋トレでその状態を維持・強化するという理想的なサイクルが生まれます。単なる症状の緩和にとどまらず、根本的な原因に働きかけ、痛みの出にくい、活動的な身体へと導くことが期待できるのです。

5.2 効果的な組み合わせ方と実践のステップ

筋トレと整体のW効果を最大限に引き出すためには、闇雲に両方を行うのではなく、ご自身の身体の状態や症状の段階に合わせて、計画的に組み合わせることが重要です。専門家と相談しながら、以下のステップを参考に実践を進めていきましょう。

| ステップ | 実施内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 初期段階 | 整体による施術を中心に開始します。 まずは、専門家による整体で、現在の痛みを和らげ、身体の歪みや筋肉の緊張を調整します。これにより、筋トレを安全かつ効果的に行える身体の準備を整えます。 | 痛みの軽減、身体の歪み調整、筋肉の緊張緩和、筋トレに向けた身体の準備 |

| 中期段階 | 整体と並行して、専門家の指導のもと筋トレを開始します。 整体で整えられた身体をベースに、体幹やインナーマッスルを強化する筋トレを無理のない範囲で取り入れます。脊柱を支える力を養い、正しい姿勢を意識します。 | 体幹の安定性向上、インナーマッスルの強化、正しい姿勢の定着、脊柱への負担軽減 |

| 継続段階 | 定期的な整体でのメンテナンスと筋トレの継続を行います。 筋トレの進捗や身体の変化に合わせて、定期的に整体で身体のバランスをチェックし、調整を行います。筋トレの内容も症状の改善度合いに合わせて段階的に調整し、継続することでより強固な身体を目指します。 | 身体のバランス維持、筋トレ効果の最大化、再発予防、根本的な改善 |

このように、整体と筋トレは相互に補完し合い、脊柱管狭窄症の根本改善に向けて強力なタッグを組むことができます。ご自身の状態を正確に把握し、それぞれの専門家と密に連携しながら、最適なプログラムを実践していくことが成功への鍵となります。

6. 脊柱管狭窄症を悪化させないための日常生活の心がけ

脊柱管狭窄症の症状を改善し、その状態を維持するためには、日々の生活習慣が非常に重要です。せっかく筋トレや整体で良い状態になっても、日常生活で体に負担をかけてしまっては、症状がぶり返したり、悪化したりする可能性があります。ここでは、脊柱管狭窄症の痛みを遠ざけ、快適な毎日を送るための具体的な心がけについて詳しく解説します。

6.1 正しい姿勢と動作の習慣化

私たちの体は、日常生活における姿勢や動作の癖によって大きな影響を受けます。特に脊柱管狭窄症の場合、背骨に余計な負担をかけない正しい姿勢と動作を習慣にすることが、症状の悪化を防ぎ、改善効果を長持ちさせる鍵となります。

6.1.1 日常生活での正しい姿勢のポイント

座る、立つ、寝るといった基本的な姿勢を見直すことで、脊柱管への負担を大きく軽減できます。それぞれの場面でのポイントを押さえましょう。

| 場面 | 良い姿勢のポイント | 避けるべき姿勢 |

|---|---|---|

| 座る時 | 深く腰掛け、骨盤を立てるように意識してください。背もたれに背中全体を預け、腰に負担がかからないようにクッションなどを活用するのも良い方法です。足の裏全体を床につけ、膝の角度が90度になるように調整しましょう。 | 猫背や反り腰で浅く座る姿勢は、腰に大きな負担をかけます。また、片足に重心をかける癖も、骨盤の歪みにつながるため避けてください。 |

| 立つ時 | お腹を軽く引き締め、背筋を自然に伸ばすことを意識してください。重心はかかととつま先の間に均等にかかるようにし、片足に体重をかけすぎないように注意しましょう。 | 反り腰や猫背の姿勢は、脊柱管に不必要な圧力をかけます。長時間立ちっぱなしの際は、片足を台に乗せるなどして、腰の負担を軽減する工夫も有効です。 |

| 寝る時 | 仰向けで寝る際は、膝の下にクッションを挟むと腰の反りが軽減され、楽に感じることが多いです。横向きで寝る場合は、膝を軽く曲げ、膝の間にクッションを挟むと骨盤が安定しやすくなります。ご自身に合った高さの枕を選び、首がまっすぐになるように調整してください。 | うつ伏せで寝る姿勢は、腰や首に大きな負担をかけるため避けるべきです。また、高すぎる枕や柔らかすぎるマットレスも、体の歪みにつながることがあります。 |

6.1.2 負担を減らす動作の工夫

日常生活で何気なく行っている動作にも、脊柱管への負担を増やす原因が潜んでいます。以下の点に注意し、体に優しい動作を心がけましょう。

- 物を持ち上げる時

重い物を持ち上げる際は、腰からかがむのではなく、膝を曲げてしゃがみ、物と体を近づけてから持ち上げてください。この際、背筋を伸ばし、腹筋にも軽く力を入れると、腰への負担をさらに減らせます。 - 前かがみになる時

顔を洗う、掃除をするなど、前かがみになる動作が多い場合は、股関節から体を曲げるように意識し、膝も軽く曲げると良いでしょう。腰だけを丸める動作は、脊柱管に大きな圧力をかけます。 - 長時間同じ姿勢を避ける

デスクワークなどで長時間座りっぱなしになる場合は、30分から1時間に一度は立ち上がって軽く体を動かしたり、ストレッチをしたりする習慣をつけましょう。立ち仕事の場合も、適度な休憩を挟むことが大切です。 - 歩き方

歩く際は、かかとから着地し、つま先で地面を蹴るように意識してください。腕を軽く振り、視線はまっすぐ前を向くことで、全身のバランスが整い、脊柱管への負担を軽減できます。

6.2 継続が鍵 筋トレと整体を生活に取り入れる方法

脊柱管狭窄症の根本改善には、筋トレと整体の継続が不可欠です。しかし、忙しい日々の中でこれらを継続するのは簡単なことではありません。ここでは、筋トレと整体を無理なく生活に取り入れ、効果を長続きさせるための具体的なヒントをご紹介します。

6.2.1 筋トレと整体を無理なく続けるためのヒント

目標設定から日々の工夫まで、継続のための具体的な方法を知ることで、モチベーションを維持しやすくなります。

- 無理のない目標設定

最初から高すぎる目標を設定すると、挫折しやすくなります。まずは「週に3回、10分間の筋トレを行う」「月に1回は整体に行く」など、現実的で達成しやすい目標から始めましょう。小さな成功体験を積み重ねることが、継続への自信につながります。 - ルーティン化と習慣化

筋トレや整体を「特別なこと」ではなく、「日々の生活の一部」として組み込むことが重要です。例えば、「朝食前に筋トレをする」「毎月第3土曜日は整体の日」など、決まった時間や曜日に組み込むことで、習慣として定着しやすくなります。 - スキマ時間の有効活用

まとまった時間が取れない日でも、諦める必要はありません。テレビを見ながら数分間の体幹トレーニングをしたり、歯磨き中にバランス運動をしたりと、日常生活のスキマ時間を活用して筋トレを取り入れてみてください。 - 進捗の記録と振り返り

筋トレの内容や整体を受けた日の体の変化などを記録する習慣をつけると良いでしょう。自分の体の変化を客観的に把握することで、改善を実感しやすくなり、モチベーションの維持につながります。また、記録を見返すことで、無理をしていないか、効果的な方法を見つけられているかなどを確認できます。 - 専門家との定期的な相談

筋トレのメニューや整体の頻度について、定期的に専門家と相談することが大切です。体の状態は日々変化するため、その時々に合ったアドバイスを受けることで、より効果的かつ安全に継続できます。疑問や不安があれば、遠慮なく相談しましょう。 - ご褒美の設定

目標を達成した際には、自分にご褒美を与えることも有効です。例えば、「筋トレを1ヶ月続けたら、好きな本を買う」「整体に3回通ったら、温泉に行く」など、小さな楽しみを設定することで、モチベーションを高く保てます。

これらの心がけを日常生活に取り入れることで、脊柱管狭窄症の症状を悪化させることなく、筋トレと整体で得られた改善効果を最大限に引き出し、維持することができるでしょう。継続は力なり、です。

7. まとめ

脊柱管狭窄症による痛みやしびれは、適切なアプローチで改善が期待できます。筋トレは脊柱管への負担を軽減し、体の安定性を高めるために不可欠であり、整体は体の歪みを整え、神経圧迫を緩和し痛みを和らげます。これら筋トレと整体を組み合わせることで、一時的な症状緩和に留まらず、痛みの根本原因にアプローチし、再発しにくい体づくりが可能になります。W効果を最大限に活かし、正しい知識と継続的なケアで快適な日常生活を取り戻しましょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

コメント