脊柱管狭窄症による足の筋力低下やしびれで、歩くことに不安を感じていませんか?神経の圧迫が原因で引き起こされるこれらの症状は、日常生活に大きな影響を与え、特に間欠性跛行は歩行を困難にさせます。この記事では、脊柱管狭窄症が筋力低下を引き起こすメカニズムから、整体がどのように姿勢や骨盤の歪みを整え、筋肉の緊張を和らげることで、あなたの歩行の悩みを改善し、より快適な生活を取り戻すことができるのか、その秘訣を詳しくお伝えします。整体と併せてご自宅でできる簡単なケア方法もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 脊柱管狭窄症と筋力低下の悩み 歩行の不安を抱えるあなたへ

「最近、足の力が弱くなった気がする」「少し歩くと足が重くなり、休憩しないと前に進めない」

このようなお悩みで、毎日の生活に不安を感じていませんか。もしかしたら、その症状は脊柱管狭窄症による筋力低下が原因かもしれません。特に、足のしびれや痛みだけでなく、足が思うように上がらない、ふくらはぎに力が入らないといった筋力低下は、日常生活の質を大きく左右する深刻な問題です。

階段の昇り降りが辛い、平らな道でもつまづきそうになる、外出すること自体が億劫になるなど、歩行の不安は精神的な負担も大きく、活動範囲を狭めてしまいます。友人との散歩や買い物、趣味の旅行など、これまで当たり前にできていたことが難しくなり、「このままではどうなってしまうのだろう」と将来への漠然とした不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、ご安心ください。その脊柱管狭窄症による筋力低下や歩行の不安は、適切なケアによって改善へと導くことが可能です。諦める必要はありません。整体を通じて、あなたの悩みに寄り添い、再び自分の足で力強く歩けるようになるためのサポートをいたします。

この章では、あなたが現在抱えているであろう具体的な悩みに焦点を当て、その辛さに共感しながら、次のステップへと進むための希望をお伝えいたします。あなたの日常生活の質を向上させ、歩行の自信を取り戻すための一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。

2. 脊柱管狭窄症とは何か 筋力低下を引き起こすメカニズム

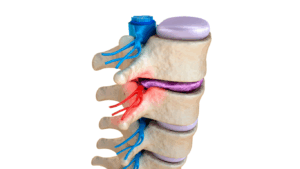

脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る神経の通り道である脊柱管が狭くなることで、神経が圧迫され、様々な症状を引き起こす状態を指します。この脊柱管は、椎骨、椎間板、黄色靭帯などによって構成されており、これらの組織が加齢などにより変性し、厚くなったり飛び出したりすることで、神経のスペースが減少してしまうのです。

特に腰部に多く見られ、腰部脊柱管狭窄症と呼ばれます。神経が圧迫されると、その神経が支配する部位に痛みやしびれ、そして今回焦点を当てる筋力低下といった症状が現れるようになります。この筋力低下が、日常生活における歩行の不安や困難に直結することが少なくありません。

2.1 神経圧迫が原因の筋力低下としびれ

脊柱管が狭くなり、内部を通る神経(脊髄、馬尾神経、神経根など)が圧迫されると、神経本来の機能が阻害されます。神経は、脳からの指令を筋肉に伝え、体を動かす役割を担っています。そのため、神経が圧迫されると、筋肉へ送られる信号がうまく伝わらなくなり、結果として筋力が低下してしまいます。

この筋力低下は、足の指が上がりにくくなる、つま先立ちがしにくくなる、足全体に力が入らないといった形で現れることがあります。また、神経の圧迫は、感覚を伝える神経にも影響を及ぼすため、足やお尻、太もも、ふくらはぎなどにしびれや感覚の鈍麻が生じることも一般的です。これらの症状は、片足だけに現れることもあれば、両足に現れることもあり、その程度や範囲は圧迫されている神経の部位や程度によって異なります。

2.2 間欠性跛行と歩行困難の関連性

脊柱管狭窄症の代表的な症状の一つに、間欠性跛行があります。これは、歩き始めは問題なくても、しばらく歩くと足腰に痛みやしびれ、脱力感が生じて歩きにくくなり、少し休むと症状が和らぎ、再び歩けるようになるという特徴的な症状です。

間欠性跛行が起こる主な原因は、歩行時に腰を少し反らす姿勢になることで、脊柱管がさらに狭くなり、神経への圧迫が強まるためです。また、歩行によって足の筋肉を使うことで、神経への血流が相対的に不足しやすくなることも影響しています。休憩することで神経への圧迫が一時的に緩和され、血流も改善されるため、症状が和らぐのです。

この間欠性跛行による筋力低下やしびれは、歩ける距離を徐々に短くし、最終的には日常生活における歩行能力を著しく低下させます。例えば、買い物に行くのが億劫になる、散歩を楽しめなくなる、さらには家の中での移動にも不安を感じるようになるなど、生活の質に大きな影響を与えてしまうのです。また、足に力が入らないことによる転倒のリスクも高まり、さらなる怪我の心配も出てきます。

3. 整体が脊柱管狭窄症の筋力低下を改善する理由

脊柱管狭窄症による筋力低下や歩行の困難は、日常生活に大きな影響を与えます。整体は、この症状の根本的な原因にアプローチし、体の自然な回復力を引き出すことで、筋力低下の改善を目指します。ここでは、整体が脊柱管狭窄症の筋力低下に対して、どのように作用するのかを詳しくご説明いたします。

3.1 姿勢と骨盤の歪みを整える重要性

脊柱管狭窄症は、多くの場合、加齢による背骨の変形や、長年の姿勢の癖、骨盤の歪みが原因で、脊柱管が狭くなり神経が圧迫されることで発症します。特に、腰椎の過度な反り(反り腰)や骨盤の傾きは、脊柱管への負担を増大させ、神経圧迫を強める要因となります。神経が圧迫されると、その神経が支配する筋肉への指令がうまく伝わらなくなり、結果として筋力低下やしびれ、痛みが現れます。

整体では、まずお客様の姿勢や骨盤の状態を詳細に評価し、一人ひとりの歪みのパターンを見極めます。手技を用いて、背骨や骨盤のバランスを丁寧に調整し、本来あるべき位置へと導くことを目指します。この調整により、脊柱管への不必要な圧力が軽減され、神経の圧迫が和らぎます。神経への負担が減ることで、筋肉への適切な神経伝達が回復し、筋力低下の改善につながるのです。また、姿勢や骨盤が整うことで、歩行時の重心バランスが安定し、歩きやすさの向上も期待できます。

3.2 筋肉の緊張を和らげ血流を促進

脊柱管狭窄症の症状をお持ちの方は、痛みやしびれを避けようとして、無意識のうちに特定の筋肉に力が入ったり、不自然な姿勢を続けたりすることが少なくありません。これにより、腰部、臀部、太もも、ふくらはぎなどの筋肉が慢性的に緊張し、硬くなってしまいます。筋肉の緊張は、その部位の血流を悪化させ、神経や筋肉に必要な酸素や栄養素が十分に供給されなくなる原因となります。

血流が悪化すると、神経の機能が低下し、筋力低下やしびれが悪化するだけでなく、筋肉の回復力も損なわれます。整体では、硬く緊張した筋肉を丁寧に手技でほぐし、柔軟性を取り戻すことを重視します。筋肉の緊張が緩和されると、圧迫されていた血管が解放され、血流が促進されます。これにより、神経細胞や筋肉組織への酸素や栄養素の供給が改善され、神経機能の回復や筋肉の活性化をサポートします。結果として、筋力低下の改善、しびれの軽減、そして歩行時のスムーズさにつながるのです。

| 整体のアプローチ | 脊柱管狭窄症の筋力低下が改善される理由 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 姿勢・骨盤の歪み調整 | 脊柱管への圧迫を軽減し、神経の負担を和らげます。 全身の重心バランスを整え、歩行時の安定性を高めます。 | 神経伝達の改善による筋力回復 歩行時のふらつきや不安定感の軽減 |

| 筋肉の緊張緩和・血流促進 | 硬くなった筋肉をほぐし、血行を促進します。 神経や筋肉への酸素・栄養供給を改善し、機能回復をサポートします。 | 筋力低下の改善、しびれの軽減 筋肉の柔軟性向上、疲労回復力の向上 |

4. 整体での脊柱管狭窄症改善施術 期待できる効果

脊柱管狭窄症による筋力低下や歩行の不安は、日々の生活に大きな影響を与えます。整体の施術では、お客様一人ひとりの体の状態に合わせたアプローチにより、これらの症状の改善を目指します。ここでは、整体で期待できる具体的な効果について詳しくご説明いたします。

4.1 個別の状態に合わせたオーダーメイド施術

脊柱管狭窄症の症状は、発症部位や進行度合い、お客様の生活習慣によって大きく異なります。そのため、画一的な施術ではなく、お客様の個別の状態に合わせたオーダーメイドの施術が不可欠です。整体院では、丁寧なカウンセリングと検査を通じて、症状の根本原因を特定し、最適な施術計画を立案いたします。

4.1.1 カウンセリングと検査による原因特定

初めてご来院された際には、まず詳細なカウンセリングを行います。いつから、どのような症状で困っているのか、日常生活でどのような動作が辛いのかなど、お客様のお話をじっくりと伺います。その後、体の歪み、筋肉の緊張具合、関節の可動域などを検査し、脊柱管狭窄症の原因となっている神経圧迫の箇所や、筋力低下を引き起こしている要因を特定していきます。

4.1.2 手技による骨格・筋肉の調整

特定された原因に基づき、経験豊富な整体師が手技を用いて施術を行います。主な施術内容は以下の通りです。

- 骨盤や背骨の歪み調整:神経圧迫を軽減するために、歪んだ骨盤や背骨を本来あるべき位置へと優しく調整します。これにより、脊柱管への負担を減らし、神経への圧迫を和らげます。

- 筋肉の緊張緩和:脊柱管狭窄症では、体のバランスを取ろうとして特定の筋肉が過度に緊張していることがよくあります。硬くなった筋肉を丁寧にほぐし、血流を促進することで、痛みやしびれの軽減を図ります。

- 関節の可動域改善:硬くなった関節の動きをスムーズにすることで、体の連動性を高め、歩行時の負担を軽減します。

4.2 歩行能力の向上と日常生活の質の改善

整体による施術を継続することで、脊柱管狭窄症による筋力低下や間欠性跛行といった症状の改善が期待できます。これにより、お客様の歩行能力が向上し、日常生活の質も大きく改善されることでしょう。

4.2.1 筋力低下の改善と安定した歩行へ

整体で姿勢や骨盤の歪みが整い、筋肉の緊張が緩和されると、神経伝達がスムーズになり、足腰の筋力が本来の力を取り戻しやすくなります。これにより、歩行時のふらつきが減り、足元が安定することで、転倒への不安が軽減され、安心して歩けるようになります。

4.2.2 間欠性跛行の軽減と活動範囲の拡大

神経圧迫が和らぎ、血流が改善されることで、間欠性跛行の症状も軽減される傾向にあります。以前よりも長い距離を続けて歩けるようになり、休憩の頻度も減少することが期待できます。これにより、外出の機会が増え、買い物や散歩、趣味活動など、これまで諦めていたことにも再び挑戦できるようになり、活動範囲が大きく広がります。

整体で期待できる具体的な効果を以下にまとめました。

| 改善項目 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 歩行能力 | 足元の安定性が向上し、ふらつきが軽減します。 歩行距離が伸び、より長く歩けるようになります。 |

| 筋力低下 | 足腰の筋力が回復し、動作が安定します。 立ち上がりや階段の昇り降りが楽になります。 |

| 痛み・しびれ | 神経圧迫が緩和され、痛みやしびれの症状が軽減します。 日常生活での不快感が減少します。 |

| 間欠性跛行 | 続けて歩ける時間が長くなり、休憩の頻度が減少します。 外出への抵抗感が薄れます。 |

| 日常生活の質 | 活動範囲が広がり、趣味や外出を楽しめるようになります。 精神的な負担が軽減され、前向きな気持ちで過ごせるようになります。 |

5. 整体と併用 自宅でできる筋力低下対策と予防法

整体での施術で体の土台を整えることは、脊柱管狭窄症による筋力低下の改善に非常に有効です。しかし、その効果をより長く維持し、日々の生活の中で筋力低下の進行を防ぐためには、ご自宅でできる対策や予防法を取り入れることが大切です。ここでは、無理なく続けられるセルフケアのポイントをご紹介します。

5.1 無理のないストレッチと簡単な運動

脊柱管狭窄症による筋力低下は、下肢の筋肉だけでなく、体幹の安定性にも影響を及ぼします。無理のない範囲で、日々の生活に軽い運動を取り入れることで、筋肉の柔軟性を保ち、血流を促進し、歩行時の安定感を高めることが期待できます。痛みを感じる場合はすぐに中止し、決して無理はしないでください。

5.1.1 下肢の柔軟性を高めるストレッチ

特に、太ももの裏側やふくらはぎ、股関節周りの筋肉は、脊柱管狭窄症の症状と関連が深いとされています。これらの部位を丁寧に伸ばすことで、神経への負担を軽減し、歩行時のスムーズさを取り戻す手助けになります。

| ストレッチ部位 | 方法とポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| ふくらはぎ | 壁に手をつき、片足を後ろに引きます。かかとを床につけたまま、前足の膝を曲げ、後ろ足のふくらはぎが伸びるのを感じます。20~30秒キープします。 | アキレス腱を痛めないよう、ゆっくりと伸ばしてください。 |

| 太ももの裏側(ハムストリングス) | 椅子に座り、片足を前に伸ばしてかかとを床につけます。背筋を伸ばしたまま、股関節から体を前に倒し、太ももの裏側が伸びるのを感じます。20~30秒キープします。 | 腰を丸めないように注意し、無理のない範囲で行ってください。 |

| 股関節(腸腰筋) | 膝立ちになり、片足を前に出して90度に曲げます。後ろ足の膝は床につけたまま、骨盤を前方にゆっくりと移動させ、股関節の前側が伸びるのを感じます。20~30秒キープします。 | 腰が反りすぎないように、お腹に軽く力を入れて行います。 |

5.1.2 体幹を支える簡単な運動

体幹の筋肉は、脊柱の安定性を保ち、歩行時のバランスを司る重要な役割を担っています。無理のない範囲で、インナーマッスルを意識した軽い運動を取り入れることで、脊柱への負担を軽減し、筋力低下の進行を遅らせることが期待できます。

| 運動の種類 | 方法とポイント | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| お腹の引き締め(ドローイン) | 仰向けに寝て膝を立てます。息をゆっくり吐きながら、お腹をへこませるように意識し、その状態を10秒ほどキープします。これを数回繰り返します。 | 腹横筋を鍛え、体幹の安定性を高めます。脊柱への負担軽減に繋がります。 |

| お尻上げ運動 | 仰向けに寝て膝を立てます。息を吐きながら、お尻をゆっくりと持ち上げ、肩から膝までが一直線になるようにします。数秒キープしてゆっくり下ろします。5~10回繰り返します。 | お尻の筋肉(大臀筋)と太ももの裏側を強化し、歩行時の推進力をサポートします。 |

5.2 日常生活で気をつけたい姿勢と動作

日々の生活の中で無意識に行っている姿勢や動作が、脊柱管狭窄症の症状を悪化させたり、筋力低下を加速させたりすることがあります。脊柱への負担を最小限に抑えるための工夫を取り入れることで、症状の管理と予防に繋がります。

5.2.1 正しい姿勢の意識

立つ、座る、歩くといった基本的な動作において、正しい姿勢を意識することは非常に重要です。特に、脊柱管狭窄症の方は、前かがみになりがちですが、過度な前傾姿勢もまた負担となることがあります。

| 場面 | 意識すべき姿勢 | ポイント |

|---|---|---|

| 座る時 | 骨盤を立て、深く腰掛けます。背もたれを有効活用し、背中が丸まらないようにします。 | 長時間同じ姿勢を避け、30分に一度は立ち上がって体を動かすように心がけましょう。 |

| 立つ時 | 重心を足裏全体に均等にかけ、お腹を軽く引き締めます。顎を軽く引き、視線はまっすぐ前を見ます。 | 猫背や反り腰にならないよう、自然なS字カーブを意識します。 |

| 歩く時 | 背筋を伸ばし、軽く顎を引きます。足裏全体を使って、かかとからつま先へと重心を移動させるように歩きます。 | 歩幅を無理に広げず、自然なリズムで歩くことが大切です。 |

5.2.2 動作の工夫と休憩の取り方

重いものを持つ時や、長時間の作業を行う際には、脊柱への負担を軽減するための工夫が必要です。また、適度な休憩を挟むことで、筋肉の疲労を防ぎ、症状の悪化を防ぐことができます。

- 物を持ち上げる時:腰から曲げるのではなく、膝をしっかり曲げて腰を落とし、物と体を近づけて持ち上げます。

- 長時間の立ち仕事や家事:こまめに休憩を挟み、ストレッチや軽い体操で体をほぐします。

- 寝る時:仰向けで膝の下にクッションを入れる、横向きで膝を軽く曲げるなど、楽な姿勢で寝る工夫をします。

これらの自宅でできる対策や予防法は、整体での施術効果を最大限に引き出し、脊柱管狭窄症による筋力低下の改善、そして歩行の不安解消に繋がります。ご自身の体の声に耳を傾けながら、無理のない範囲で継続していくことが、健康な日常生活を送るための秘訣です。

6. まとめ

脊柱管狭窄症による筋力低下や歩行時の不安は、日常生活に大きな影響を及ぼすつらい症状です。しかし、これらの悩みは決して改善できないものではありません。

整体は、脊柱管狭窄症の根本原因の一つである姿勢や骨盤の歪みを丁寧に整え、神経への圧迫を軽減するアプローチを行います。また、硬くなった筋肉の緊張を和らげ、血流を促進することで、筋力低下やしびれの改善をサポートします。これにより、多くの方が歩行能力の向上を実感し、活動的な日々を取り戻されています。

整体での施術に加え、ご自宅でできる無理のないストレッチや簡単な運動、日頃からの正しい姿勢や動作を意識することも、筋力低下の予防と改善には非常に重要です。専門家による施術とご自身の努力を組み合わせることで、より効果的な改善が期待できます。

歩行の不安を解消し、笑顔で毎日を過ごすために、脊柱管狭窄症による筋力低下にお悩みでしたら、ぜひ一度専門家にご相談ください。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

コメント